Die transatlantische Wälderin

Maria Meusburger-Moosbrugger (1863–1928).

Es war in der Regel nicht Abenteuerlust, die Tausende von Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in der zweiten Hälfte des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Risiko einer Auswanderung nach Amerika eingehen ließ. Meist waren es drückende Armut und ein starker Wille, derselben zu entfliehen. Man wolle zu etwas kommen, war die Angabe gegenüber den Behörden, die nach Ursachen für den Auswanderungswunsch fragten. Nicht anders verhielt es sich bei der Bizauerin Maria Meusburger, die 1880 als Siebzehnjährige mit ihrer doppelt so alten Halbschwester Barbara die gefährliche Seereise nach Amerika antrat. Die Schwestern reisten aber nicht ganz ins Ungewisse, da sie in der Neuen Welt eine Stelle als Hausangestellte erwartete. Ein Landsmann, Alois Rüscher aus Reuthe, der es in der Stadt Troy nördlich von New York als Bierbrauer zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, ließ von seinen Verwandten in der alten Heimat nach Hauspersonal suchen; und sie fanden die auswanderungswilligen Meusburger-Schwestern, für deren Arbeitseifer und Verlässlichkeit sie dem amerikanischen Vetter bürgten. Für das angewiesene Reisegeld mussten die Wälderinnen einen fünfjährigen Arbeitskontrakt unterschreiben. Europäische Hausbedienstete waren in gehobenen amerikanischen Haushalten besonders gefragt, weil sie als anspruchsloser, abhängiger und weniger „verwöhnt“ als Amerikanerinnen galten.

Nach sieben Jahren in Troy kehrten Barbara und Maria Meusburger nach Bizau zurück. Die Ältere der beiden wollte nicht in Amerika bleiben, die Jüngere aber hatte den Plan, nach Amerika zurückzukehren, möglichst mit einem Partner. Vorläufig aber verdingte sie sich als Dienstmagd in Au. Für die acht Kinder der Familie Meusburger, die das Erwachsenenalter erreicht hatten und aus zwei Ehen des Vaters stammten, war auf der kleinen Landwirtschaft kein Platz. Vier von ihnen versuchten deshalb ihr Glück in Amerika. Aber nur Josef Anton Meusburger (1853-1939) wurde in den USA heimisch. Er war 1889 mit seiner jungen Frau Leopoldina Heim aus Baad im Kleinwalsertal als Tagelöhner ausgewandert und hatte es bereits 1900 zu einer eigenen Farm gebracht. Bei seiner Auswanderung wurde ihm sein halbblinder Bruder Mathias in der Hoffnung „mitgegeben“, dass vielleicht ein amerikanischer Arzt diesen heilen könnte. Für eine kompetente Behandlung reichten aber die Mittel der Neueinwanderer nicht aus und so kam Mathias Meusburger, nun fast völlig erblindet, nach kurzem Amerikaaufenthalt nach Bizau zurück.

Mit Kaspar Moosbrugger (1864) aus Schoppernau hatte Maria Meusburger 1889 einen Partner gefunden, der „sich drüben auch ein besseres Weiterkommen“ erwartete. Die Braut wird ihm die Auswanderung aufgrund ihrer Amerikaerfahrungen schmackhaft gemacht haben. Im Trauungsbuch der Pfarre Schoppernau wird als Berufsbezeichnung der Eheleute „Knecht“ beziehungsweise „Dienstmagd“ angegeben. Sie hatten demnach allen Grund, durch einen mutigen Schritt ihre wirtschaftliche Lage und soziale Stellung zu verbessern.

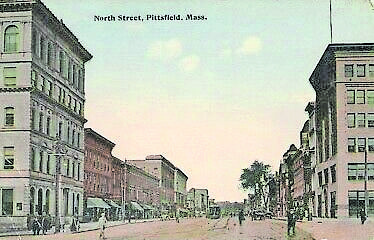

Unmittelbar nach der Hochzeit im Jänner 1890 traten die Neuvermählten die Reise über den Ozean an. Ihre erste Anlaufstelle dürfte wiederum die Familie Rüscher gewesen sein, da sich das junge Paar schließlich in Pittsfield im Westen des Bundesstaates Massachusetts, etwa eine Zugstunde von Troy entfernt, niederließ. Maria, jetzt Moosbrugger, verfügte nicht nur über Amerikaerfahrungen, sondern auch über konkrete Zukunftsvorstellungen und ausgeprägten Haus- und Sachverstand. Sie war es deshalb, welche die Reise plante und die Arbeitssuche sowie die Niederlassung organisierte. Vermutlich hatte sie gegen Ende ihres ersten Amerikaaufenthalts bereits in jener Wollfabrik gearbeitet, in der sie nun beide Beschäftigung fanden. Bald aber war Kaspar Moosbrugger allein für das Familieneinkommen zuständig, da seine Gattin in den folgenden Jahren drei Kinder gebar. Aber nur die 1892 geborene Wilhelmina überlebte das Säuglingsalter. Sie wurde in den späteren Jahren zur wichtigen Begleiterin ihrer vom Schicksal schwer geprüften Mutter.

Obwohl die Ozeanüberquerungen für Maria Moosbrugger ein Horror waren, da sie jedes Mal schrecklich seekrank wurde, begleitete sie ihren Mann im Frühjahr 1901 auf seiner Reise in den Bregenzerwald. Er war von einem Vetter, der das Schoppernauer Anwesen besaß, auf dem Kaspar Moosbrugger aufgewachsen war, als Erbe eingesetzt worden. Die Eheleute planten, den kleinen Hof im Schoppernauer Ortsteil Gräsalp zu verkaufen und dann wieder nach Pittsfield zurückzukehren. Aber es kam anders.

Den Sommer hindurch bewirtschafteten die Amerikaner nun die Bauernwirtschaft und sahen sich um, wie sie mit dem Erbe, das auch noch belastet war, am besten verfahren sollten. Noch bevor sie im Herbst 1901 ihre Vorkehrungen abgewickelt hatten, wurde Schoppernau von einem Hochwasser heimgesucht. Tagelang waren die Männer nun im Einsatz. Übermüdet und durchnässt versuchten sie, den Wassermassen zu wehren. Dabei erkrankte Kaspar Moosbrugger an einer Lungenentzündung und starb im Alter von 38 Jahren im Oktober 1901.

An eine Rückreise nach Amerika war nun für die junge Witwe mit Tochter nicht mehr zu denken. Von Neuem war nun ihre ganze Tatkraft gefordert. Obwohl sie dem kargen kleinbäuerlichen Leben entfliehen hatte wollen, war sie nun als alleinstehende Bäuerin gebunden und gefordert.

Erst 1913 eröffnete sich durch die Heirat der Tochter eine Verbesserung der Lage. Aber auch dieses kleine Glück war nur von kurzer Dauer. Der Bräutigam Anton Lingg, Wirt im Gasthaus Schiff in Au-Lugen – dorthin waren Mutter Maria und Tochter Wilhelmina Moosbrugger gezogen – wurde mit Kriegsbeginn im Sommer 1914 eingezogen und kam erst 1918 als Invalide heim. Zu wirten gab es in Kriegszeiten bald nichts mehr und so zogen die beiden Frauen nach Gräsalp zurück. Bei der laufend knapper werdenden Lebensmittelversorgung mussten sie froh sein, auf diese bescheidene Ressource zurückgreifen zu können. Maria Moosbrugger, die sich mit der Auswanderung nach Amerika eine bessere Existenz verschaffen wollte, beschied sich nun mit dem kargen Leben einer Wälder Kleinbäuerin und erwies sich in dieser Rolle als rastlose Schafferin und vorausschauende Planerin.

Nach dem Krieg mussten die Frauen in öffentlichen Angelegenheiten wieder den Männern den Platz räumen. Maria Moosbruggers Enkel erinnerte sich später daran, wie die Großmutter im Hintergrund sitzend die am Stubentisch stattfindenden Verhandlungen der Gräsalper Bauern verfolgt habe. Wenn diese wieder einmal einen Fehler in den Abrechnungen ihrer Alp-, Brunnen- oder Straßengemeinschaften nicht finden konnten, habe die Großmutter ohne Einsicht in die schriftlichen Unterlagen den Knoten gelöst. Ihre unaufdringliche Kompetenz wurde nicht nachgefragt, aber durchaus geschätzt. Im Übrigen ging es ihr wie den meisten Rückwanderer:innen. Ihre gescheiterte Auswanderung wurde von den Daheimgebliebenen mit einer gewissen Häme quittiert, ihre Welterfahrung aber zugleich bewundert.

Maria Moosbrugger-Meusburger hatte den gewagten Versuch unternommen, der Enge und Armut ihrer Herkunft zu entfliehen, wurde aber durch ein unverschuldetes Schicksal ins hinterste Wälderdorf zurückgebunden. Doch alle Rückschläge hat sie mit Tatkraft und Weitblick gemeistert. Durch ihren fast 20-jährigen Aufenthalt in amerikanischen Städten hatte die Welterfahrene eine gewisse Distanz zur Enge in ihrer alten Heimat entwickelt. Sie zog auch nie mehr die Tracht an. Am 3. Mai 1928 endete des bewegte Leben der Maria Moosbrugger. Am gleichen Tag brachte ein wildes Schneegestöber den Winter in das bereits frühlingshafte Schoppernau zurück.

Der Historiker Meinrad Pichler stellt in der Serie „Avantgarde“ historische Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg vor, die auf wirtschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet vorangegangen sind beziehungsweise vorausgedacht haben und damit über ihre Zeit hinaus wirksam wurden. Neben biografischen Stationen gilt es deshalb vor allem zu zeigen, was diese Personen öffentlich Bleibendes geschaffen, erfunden oder erdacht haben. Da durch aktuelle Gegebenheiten wieder vieles neu gedacht und eingerichtet werden muss, sind innovative Köpfe immer gefragt.