“Mobbing lässt jungen Menschen keine Ruhe mehr”

Gisela Rauscher (46), Mobbing-Beauftragte der Bildungsdirektion Vorarlberg, über ein allgegenwärtiges Phänomen.

Bregenz Die Anklage von Eltern, deren 14-jähriger Sohn nach jahrelangem Mobbing durch Mitschüler Selbstmord beging, hat nicht nur die Schullandschaft erschüttert, sondern das ganze Land. Mobbing als destruktives Phänomen ist in der Gesellschaft allgegenwärtig. Im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten spricht Psychologin Gisela Rauscher über Ursachen von Mobbing und Strategien im Umgang damit.

Wo hört eine alltägliche Spannungssituation zwischen Schülern auf und es beginnt Mobbing?

Die Unterscheidung zwischen Konflikt und Mobbing ist sehr wichtig. Spannungssituationen und Konflikte sind in einer Klasse ganz normal. Zwischen der 5. und der 9. Schulstufe befinden sich Schüler in einer Statusfindungsphase. Da sind Konflikte und Spannungen normal. Mobbing hingegen definiert sich durch vier Merkmale. Erstens: Es gibt eine Schädigungsabsicht. Zweitens: Die Attacken wiederholen sich mehrfach. Drittens: Es herrscht ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer. Viertens: Das Opfer fühlt sich hilflos.

Welche Fragen bleiben für sie nach dem bekannt gewordenen Suizid eines Jugendlichen an einer Vorarlberger Schule?

Das ist ein Thema, das weit über den Bereich Schule hinausgeht. Es zwingt zur Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann man Kinder und Jugendliche grundsätzlich stärken. Wie kann man eine bedrohliche Situation erkennen? Und wie kann man Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung stellen, wenn ein Kind in Not ist? Natürlich hat man sich im konkreten Fall Gedanken gemacht, was man noch hätte tun können, um diese Tragödie zu verhindern. Welche Ressourcen hätte man noch besser nützen sollen.

Wie gestaltet man den Umgang mit Lehrern, Direktor und Eltern nach einem solchen Fall?

Da ist ganz intensiv die Schulpsychologie im Einsatz. Mit all jenen, die im Kontakt mit dem Fall waren. Vor Ort waren auch Schulsozialarbeiter. Alle standen sie zur Verfügung, wenn die Betroffenen etwas brauchten. Diese Begleitung dauert so lange, wie notwendig.

Gibt es öfters Suizide auch im Schulbereich?

Ja, die gibt es. Die Schule ist Teil einer Gesellschaft, in der es leider Suizide gibt.

Wie hat sich das Gesellschaftsphänomen Mobbing in den letzten Jahren entwickelt?

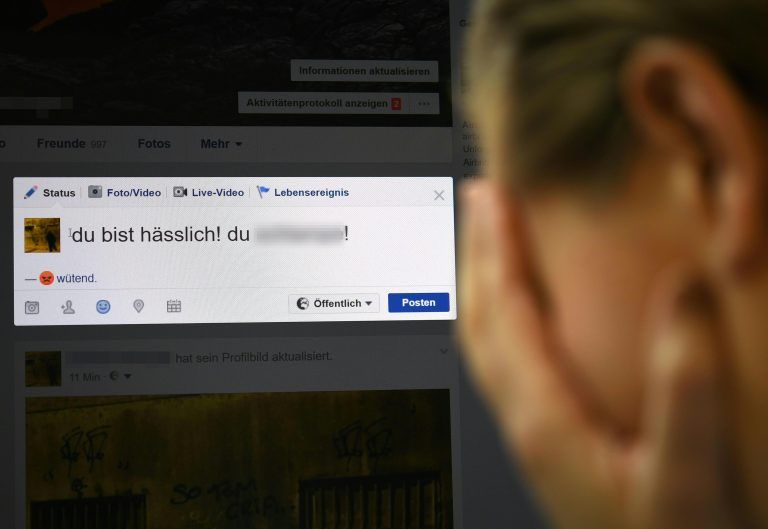

Wie Sie richtig sagen. Mobbing ist ein Gesellschaftsphänomen, nicht begrenzt auf die Schule. Mobbing hat es immer schon gegeben. Was sich verändert hat: Der Begriff Mobbing hat eine neue Dimension erreicht. Der Zugang zu Mobbing hat sich durch die digitalen Medien erweitert. Das ist ein stark zu beachtender Faktor. Es sind hier Barrieren verschwunden. Man muss dem Opfer nicht mehr in die Augen schauen. Mobbing hat einen unkontrollierbaren Aspekt bekommen. Das macht es besonders brisant und gefährlich. Es hat sich entmenschlicht – so man bei Mobbing überhaupt von Menschlichkeit reden kann.

Was ist die schlimmste Form von Mobbing?

Das wird individuell unterschiedlich empfunden. Es liegt immer eine unfassbare Demütigung zugrunde. Wobei Jugendliche verschieden resilient sind. Es gibt jene, die mit bestimmten Situationen besser umgehen können. Die haben oft auch einen anderen Hintergrund: einen guten Freundeskreis, sind in einem Verein verankert, haben ein sehr gutes Zuhause, wo sie aufgefangen werden. Für viele ist es schon eine Erleichterung, wenn die Angriffe aufhören. Auch wenn sie von der Klasse isoliert sind. Aber Hauptsache, sie haben ihre Ruhe. Andere sind durch die Ausgrenzung stark belastet. Man muss sich jede Situation gesondert anschauen und daraus die Interventionsmöglichkeiten ableiten. Ganz schlimm ist das Cyber-Mobbing. Dort kommen die Opfer nicht mehr zur Ruhe. Mobbing ist dort nicht mehr örtlich und zeitlich eingrenzbar. Man kommt nicht mehr aus. Das Damoklesschwert schwebt ständig über dem Kopf. Das Opfer weiß nicht, welche Inhalte hinausgehen. Das Opfer weiß nicht, wer wie gegenüber mir eingestellt ist. Was macht das alles mit meinem sozialen Ansehen? Das ist eine unfassbare Belastung.

Wo sehen Sie die wichtigsten Zugänge beim Versuch, eine Mobbing-Situation aufzulösen?

Wie gesagt. Jeder Mobbing-Fall ist einzeln zu betrachten. Akteure und Altersstufen sind verschieden, ebenso die Dynamiken. Im Volksschulalter ist Mobbing für die Lehrer beobachtbarer. Kinder in diesem Alter handeln noch impulsiv, im Affekt heraus. Es werden Taten gesetzt, die sind beobachtbar und man kann darauf reagieren. Der Vorteil: Es gibt in der Volksschule eine dominierende Lehrperson in der Klasse. Später wird es schwieriger. Die Lehrpersonen wechseln, es gibt nicht mehr die konstante Lehrperson, welche die Klasse ständig überprüfen kann. Die Jugendlichen werden raffinierter. Die Impulskontrolle ist schon so weit entwickelt, dass sie sich nicht mehr erwischen lassen wollen. Die Angriffsmethoden werden indirekter, subtiler und daher weniger beobachtbar. Wenn Klassenverbände bei Schul-Schnittstellen neu zusammengefügt werden, ist es wichtig, dass man an einem guten Klassenklima arbeitet. Da gilt es, gute Sozialkompetenz aufzubauen. Auch die Haltung der Schule muss ganz klar sein. Die Botschaft: Mobbing hat an unserer Schule keine Chance.

Was sind offensichtliche Mobbing-Handlungen in der Schule?

Gerüchte streuen bei den Älteren. Ganz allgemein: Schulsachen in den Mülleimer hauen, Dinge auf Schulhefte kritzeln, Turnsachen verstecken, Zerstörung von Eigentum, Gewalthandlungen. Es gibt Jugendliche, die zur Erarbeitung eines Machtstatus eine andere Person erniedrigen. Dann wird der Täter schauen, welcher Person man am ehesten Schaden zufügen kann. Im Pubertätsalter, in dem sich Jugendliche oft mehr von den Eltern abwenden, braucht es eine gute Wahrnehmung der Erziehungsverantwortlichen für allfällige negative Veränderungen bei den jungen Menschen.

Inwiefern soll die nun erfolgte Einrichtung einer zentralen Stelle für Mobbing an der Bildungsdirektion den Umgang mit dem Problem erleichtern?

Für die Zurverfügungstellung von Unterstützung für Schulen ist eine zentrale Stelle auf alle Fälle von Vorteil. Wir werden die neue Organisationsform aber natürlich noch weiterentwickeln müssen. Zuerst stand ja die Erarbeitung des Konzepts im Vordergrund. Darin wurde der Handlungsablauf bei Mobbing-Fällen festgehalten. Es erhalten alle handelnden Personen Informationen über den jeweiligen Mobbing-Fall, um dann gut abgesprochen handeln zu können. Das System muss sich jetzt automatisieren.

Wie groß ist die Bereitschaft von Lehrpersonen, sich mit dem Thema Mobbing in Form von Weiterbildungen zu beschäftigen?

Das Interesse für Prävention und Umgang mit Mobbing ist unter den Lehrpersonen groß. Wir arbeiten in diesem Bereich mit der SUPRO zusammen. Diese bietet mehrteilige Fortbildungen an. Wir sind für alle Beteiligten eine zentrale Anlaufstelle. Die erste Ansprechperson muss jedoch immer der Schulleiter sein. Er hat die Fallführung und auch den Überblick über alle Beteiligten. Die Behandlung jedes Falls soll künftig koordiniert geschehen.

Gisela Rauscher

Gisela Rauscher ist ausgebildete Psychologin und in der Bildungsdirektion gemeinsam mit Doris Hörburger künftig federführend in der Koordinationsstelle für Mobbingfälle tätig. Die gebürtige Grazerin ist 46 Jahre alt und dreifache Mutter.