In der Todeszelle

VN-Redakteur Klaus Hämmerle über seine Erlebnisse mit einem zum Tode Verurteilten.

Schwarzach. Man spricht in Österreich über die Todesstrafe. Dafür hat Frank Stronach gesorgt. Die offensichtlich unstillbare Lust auf ultimative Sühne hat in vielen Köpfen nie aufgehört zu existieren. Aber wie ist das mit der Todesstrafe wirklich? Wie ticken jene, die sie anwenden? Wie ist das mit jemandem, der zum Tode verurteilt ist und in einer Todeszelle auf den Tag X wartet? In der tagtäglichen Hoffnung, seinem Henker doch zu entkommen?

Pro und Kontra

Das Thema macht es leicht, Leute zu interessieren. Es besitzt die notwendige Portion Grauen, um Faszination auszuüben und gleichzeitig über den grundsätzlichen Wert von Leben zu diskutieren. Vor zwölf Jahren brachte ich es als Englischlehrer meinen damaligen Siebtklässlern nahe. Wir diskutierten über die „Death Penalty“ in den USA – dem selbst ernannten Mutterland von Demokratie, Freiheit und Zivilisation, wo Tausende Häftlinge in Todeszellen sitzen und Dutzende jedes Jahr tatsächlich exekutiert werden. Knapp 1400 wurden allein seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 erhängt, erschossen, in Giftgaskammern oder mittels Giftspritze (heute die fast ausschließlich angewandte Hinrichtungsart) zu Tode gebracht. Die Argumente der Schüler dafür oder dagegen waren die altbekannten: „Wer tötet, verdient selbst den Tod.“ „Wer einen dir nahestehenden Menschen umbringt, den würdest du auch tot wünschen.“ Sagten die einen. „Das Recht zu töten steht niemandem zu.“ „Ein Staat hat kein Recht, sich als blutrünstiger Rächer zu gerieren.“ „Töten ist Sünde“. Sagten die anderen. Die waren in der Mehrheit.

Gnade ein Fremdwort

Ich surfte zum Thema im Internet und stieß dabei auf Websites von Todeskandidaten in US-Gefängnissen. Was nahezu alle von diesen gemein hatten: Sie beschworen ihre Unschuld und baten auf unterschiedliche Weise um Unterstützung. In anderen Worten: Sie kämpften um ihr Leben. Sie saßen in ihren Zellen und warteten darauf, dass eines der Berufungsgerichte entweder im jeweiligen Staat oder auf Bundesebene ihren Berufungen Gehör schenken würde. Die meisten der Todeskandidaten kamen (und kommen auch heute noch) aus Texas. Dort, wo die „Aug um Aug, Zahn um Zahn“-Mentalität Doktrin ist und „Gnade das fremdeste Fremdwort ist, das Texas kennt“, wie es ein Kritiker der Todesstrafe einmal formulierte.

Gefängnis-Poet

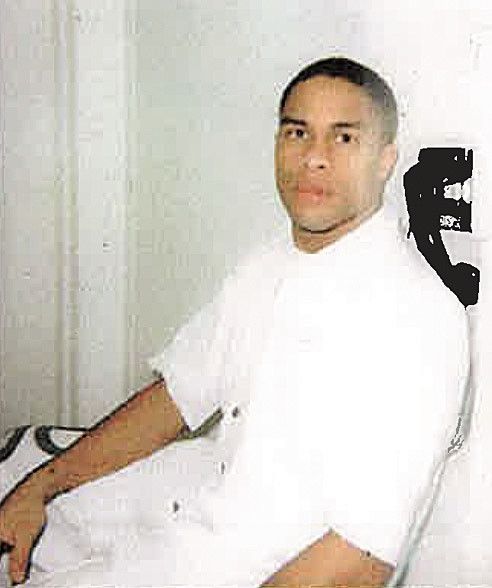

Ich stieß auf Marion Dudley. Den Gefängnis-Poeten der Terrell Unit in Livingston, wie sie ihn dort nannten. Die Terrell Unit ist ein Hochsicherheitsgefängnis mit Todeszellen, wo die Verurteilten in 5,6 Quadratmeter großen Räumen eingesperrt sind. Gekleidet in weiße Gewänder und in den meisten Fällen darauf wartend, eines Tages nach Huntsville überstellt zu werden. Dort, befindet sich die größte Hinrichtungsstätte in den USA. Marion Dudley, damals 30 Jahre alt, war wegen vierfachen Mordes im Drogenmilieu zum Tod verurteilt worden. Seit neun Jahren sitzt er in der Todeszelle. Von dort aus kämpfte er nicht nur um sein Leben, sondern setzte sich auch für andere Todeskandidaten ein. Er machte einen intelligenten Eindruck auf mich.

Ohne viel zu erwarten, schrieb ich Marion Dudley einen Brief. Es war der Beginn einer berührend-beklemmenden Begegnung. Seine Antwort kam handgeschrieben auf vier Seiten.

Lesen Sie morgen: Ansichten eines Todeskandidaten. Marion Dudley über sich und Amerika