Ein Kampf-Genosse

Gustav Röbelen (1905–1967) aus Bregenz.

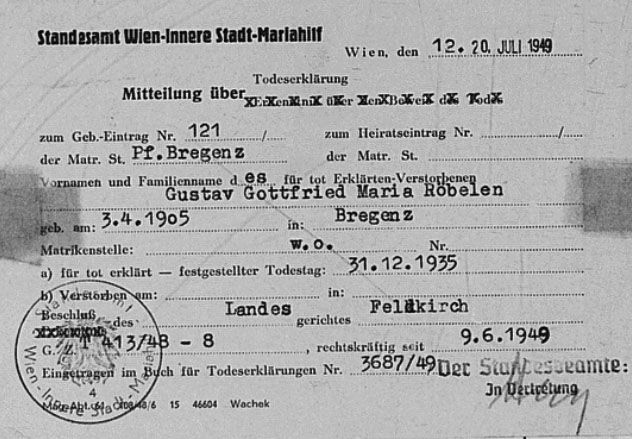

Den Namen Röbelen gibt es in Bregenz nicht mehr. Dabei zeugte einst ein großes Schild am Stadteingang von der Eisenhandlung Kinz&Röbelen. Generationen von Mädchen, welche die Hauptschule Thalbach besuchten, verbinden mit dem Namen die liebenswürdige Zeichenlehrerin Anni Röbelen. Hier geht es aber um ihren totgesagten Bruder Gustav Röbelen, der am 3. April 1905 als Sohn des Wilhelm Röbelen und der Karolina Findler in der Bregenzer Montfortstraße geboren und 1949 von den österreichischen Behörden für tot erklärt wurde. Die Geschwister hatten das Verfahren beantragt, da Gustav Röbelen seit 20 Jahren verschollen war und die Besitzverhältnisse in der Firma J. N. Teutsch, an der die Familie Röbelen beteiligt war, im Zuge des Wiederaufbaus geregelt werden mussten. Das Verlagsgebäude in der Bregenzer Kaiserstraße war nämlich durch die Bombardierung am Kriegsende völlig zerstört worden.

Die Öffnung der Aktenbestände der ehemaligen DDR hat den in Bregenz Totgeglaubten allerdings nachträglich zum Leben erweckt. Röbelen lebte und wirkte nämlich als hoher Politfunktionär in Ostberlin. Er starb erst 1967 und wurde auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde in der Grabanlage Pergolenweg nebst anderen prominenten SED-Funktionären beerdigt.

Nach dem Besuch der Volks- und Bürgerschule in Bregenz begann Röbelen eine kaufmännische Lehre im elterlichen Geschäft. Bald nach dem frühen Tod seines Vaters 1920 verließ er sein Bregenzer Elternhaus und erweiterte seine Kenntnisse in deutschen Handelshäusern. Zuerst in Karlsruhe. Ins elterliche Geschäft zurückkehren konnte er bereits 1922 nicht mehr. Die Firma geriet in wirtschaftliche Schieflage und wurde veräußert. Nach Arbeitsstellen in Dresden und Weimar landete er schließlich 1928 in Bremerhaven. Hier nahm seine politische Haltung, die sein weiteres Leben bestimmen sollte, konkrete Formen an. Hier wurde er Zeuge, wie die immer dreister auftretende SA die Straße beherrschte, die politischen Veranstaltungen anderer Parteien störte und Gegner terrorisierte. Und hier gewahrte der junge, zupackende Bregenzer, dass nur die Kommunisten es wagten, den Nazis offen und tätlich entgegenzutreten. Auch sein soziales Gewissen, das im katholischen Elternhaus wurzelte, führte dazu, dass er 1929 in Bremen in die Kommunistische Partei eintrat, und das nicht nur halbherzig. In diesem Jahr war Gustav Röbelen letztmalig in Bregenz, da die Verlassenschaftsangelegenheiten nach seiner im Jänner 1929 verstorbenen Mutter zu regeln waren. Bei einem Spaziergang am Bregenzer Molo lieferte er eine Kostprobe dafür, dass er ein Mann des entschlossenen Handelns war und das auch in weit gefährlicheren Bereichen in den kommenden politischen und militärischen Kämpfen bleiben sollte. Während er in Bregenz ins kalte Bodenseewasser sprang, um einen ertrinkenden Buben zu retten, focht er in den Folgejahren auf heißem Boden.

Ab dem Eintritt in die KP engagierte er sich in der Internationalen Arbeiterhilfe. Diese organisierte die Flucht von bedrohten KP-Funktionären nach der Machtübernahme Hitlers im Jänner 1933. Nachdem er in Bremen auch den Kampfbund gegen den Faschismus geleitet hatte, musste er selbst nach kurzer Inhaftierung nach Belgien fliehen. Dort wurde Röbelen zum Leiter der Emigrantengruppe für Flandern bestimmt.

Als in Spanien die Faschisten unter General Franco die gewählte republikanische Regierung angriffen und damit den Spanischen Bürgerkrieg auslösten, meldete sich Röbelen zu den Internationalen Brigaden, die mithalfen, die Republik zu verteidigen. In den dramatischen Kämpfen um Madrid wurde er 1937 als Hauptmann in die spanische Volksarmee übernommen. Hier diente er bis zur endgültigen Niederlage der Republik und der Machtübernahme Francos zu Jahresbeginn 1939. Mit Hilfe der Partei gelang ihm die Flucht aus Spanien und ein Transfer nach Moskau. In der Nähe der Hauptstadt, in Mytischtschi, fand er eine Anstellung als Schlosser. Diese Tätigkeit war ihm nicht unbekannt, wurden doch auch in der heimischen Eisenwarenhandlung Reparaturen an Werkzeugen und Geräten vorgenommen. Sein zu Beginn des Jahres 1941 aufgenommenes Studium an der Parteischule des sowjetischen Zentralkomitees (ZK) wurde mit dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion abrupt unterbrochen. Als Offizier der Roten Armee war Röbelen nun bis 1943 hauptsächlich nachrichtendienstlich im Orient tätig, ehe er zur „Schulungsarbeit“ unter deutschen Kriegsgefangenen eingesetzt wurde. Dazu gehörten bestimmt auch Verhöre; solche sollte er später noch des Öfteren führen. Ab September 1944 führte er Partisaneneinsätze in Litauen und Weißrussland an.

Im Frühjahr 1946 kehrte Röbelen nach Deutschland zurück und erhielt sofort eine leitende Stellung in der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) der sowjetisch besetzten Zone. Dabei ging es in erster Linie um die Sequestierung und Beschlagnahme von Betrieben von Nationalsozialisten. Ab 1949 leitete er die „Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft“.

Der von der Partei niedergeschlagene Volksaufstand von 1953 sollte für Röbelen den Aufstieg ins höchste Gremium der DDR, nämlich ins Zentralkomitee (ZK) der SED, bringen. Walter Ulbrich, der 1. Sekretär des ZK, beauftragte Röbelen mit der Schaffung einer Sicherheitskommission beim ZK. Diese sollte das Innenministerium, das Ministerium für Staatssicherheit sowie die Nationale Volksarmee kontrollieren und bei Bedarf koordinieren. Die innere und äußere Sicherheit des SED-Regimes sollte nun zentral gewährleistet werden. Die Sitzungen der Kommission hatten höchste Geheimhaltungsstufe, weil hier alle Maßnahmen diskutiert und beschlossen wurden, die dann einzelne Sicherheitsbereiche betrafen. Nachfolger Röbelens in dieser Funktion wurde 1956 niemand Geringerer als Erich Honecker.

Mit der Gründung der Bundeswehr in der BRD im November 1955 wurde der bewährte Kämpfer erneut als Feuerwehrmann benötigt. Die paranoide Führung der SED wollte für einen eventuellen Angriff Westdeutschlands auf die Ostzone gerüstet sein. Röbelen sollte eine Kampfeinheit aufbauen, die im Falle von bewaffneten Konflikten effektive subversive Aktivitäten im Feindesland durchführen konnte. Seine umfangreichen Erfahrungen in Bürgerkriegen, Partisanenkämpfen und im Geheimdienst sollten bei der Abwehr feindlicher Angriffe genutzt werden. Die Strategie, die Röbelen vorschlug und durchsetzte, war, dass bei einem Angriff der Bundesrepublik das Kampffeld auch dorthin getragen werden sollte.

Innerhalb von zwei Jahren baute Röbelen eine umfassende Einheit mit dem Namen „Einheit 15“, intern auch Gruppe R. (nach Röbelen) genannt, auf. Die Organisation war analog zu den sechs Militärbezirken der westdeutschen Armee gegliedert. Jedem Bezirk war ein verantwortlicher Kommandeur zugeordnet. In einer militärischen Auseinandersetzung hatten er und eine Reihe von „Partisanen“ wichtige „Objekte“ zu zerstören. Als solche galten zivile und militärische Einrichtungen, die für die Kriegsführung wichtig waren. Es mutet heute geradezu abenteuerlich an, dass in allen bundesrepublikanischen Militärbezirken DDR-Spione platziert waren, die im Ernstfall die Untergrundkämpfer der DDR mit den nötigen Informationen und Einsatzorten vertraut machen sollten.

Gegen Ende der 1950er-Jahre wurde Röbelen in Ehren, nämlich als Oberst der Nationalen Volksarmee, aus der vordersten Front in die Leitung der Schulverwaltung des Ministeriums für Verkehrswesen zurückgereiht. 1964 ging er in den Ruhestand. Im zunehmend verbürokratisierten „Arbeiter- und Bauernstaat“ fand sich für den hemdsärmeligen Kampf-Genossen kein Platz mehr. Die Tatsache, dass Gustav Röbelen jeweils nur relativ kurz seine Führungsfunktionen bekleidete, sieht ein befasster Historiker in der Persönlichkeit begründet. Röbelen habe sich überall dort bewährt, wo schnelles und durchgreifendes Handeln aus Sicht der SED-Führung gefragt war. Er sei ein typischer Ankurbler gewesen, der stets neue Herausforderungen gesucht habe. Ein kämpferischer Haudegen und kein beharrlicher Administrator sei er gewesen. Mit Bestimmtheit aber war er ein überzeugter Kommunist, der von der DDR als dem besseren deutschen Staat überzeugt war und deshalb Repressionen gegen Andersdenkende an prominenter Stelle mitverantwortet sowie auch persönlich menschenrechtswidrige Zwangsmaßnahmen gesetzt hat. Durch seinen Kampf gegen die Nazis, seine Teilnahme am spanischen Bürgerkrieg, sein Exil in Moskau und seine Bewährung in der Roten Armee zählte Gustav Röbelen zum kommunistischen Adel, der ab 1946 ein neues, besseres Deutschland aufbauen wollte, in Wirklichkeit aber eine weitgehend triste Diktatur schuf.

Der Historiker Meinrad Pichler stellt in der Serie „Avantgarde“ historische Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg vor, die auf wirtschaftlichem, sozialem oder kulturellem Gebiet vorangegangen sind beziehungsweise vorausgedacht haben und damit über ihre Zeit hinaus wirksam wurden. Neben biografischen Stationen gilt es deshalb vor allem zu zeigen, was diese Personen öffentlich Bleibendes geschaffen, erfunden oder erdacht haben. Da durch aktuelle Gegebenheiten wieder vieles neu gedacht und eingerichtet werden muss, sind innovative Köpfe immer gefragt.