Das bedeutet der Gletschersturz von Blatten für Vorarlberg

Ein Felssturz riss einen Gletscher mit sich, ein Dorf ist zerstört. Drohen solche Bilder auch in Vorarlberg?

Bregenz Am 28. Mai stürzten neun Millionen Kubikmeter Fels und Eis vom Kleinen Nesthorn im Wallis ins Tal und begruben das Dorf Blatten und den Weiler Ried unter sich. Ausgelöst wurde der Gletscherabbruch durch einen Felssturz von etwa neun Millionen Tonnen Gestein, der auf den Birchgletscher herniederging und diesen mit sich in die Tiefe riss. Zwar wurden die 300 Einwohner zwei Wochen zuvor evakuiert, doch ein Schäfer – der sich außerhalb des erwarteten Gefahrenbereichs befand – dürfte getötet worden sein. Derzeit ist der bis zu 100 Meter hohe Schutthaufen stabil, doch am Berg ereignen sich weitere Felsstürze, die vom Schutt gestaute Lonza ist ein weiteres Risiko. Eine Situation, die auch in Vorarlberg drohen könnte?

Tau- und Regenwasser als Sprengstoff

Das Hochgebirge über 2500 Meter ist durch den Klimawandel starken Veränderungen unterworfen. Nicht nur, dass Gletscher schmelzen, auch der dauerhaft gefrorene Boden taut auf. Der Permafrost und das Eis sind jedoch stabilisierende Faktoren am Berg. Nun hingegen dringt Wasser in den Fels – und kann wortwörtlich sprengende Wirkung haben. Bereits in der Antike wusste man um die Kraft des Wasserdrucks und nutzte diese im Bergbau, die Römer nannten es “Ruina montium“. In Vorarlberg erstreckt sich in erster Linie die Silvretta in solche Höhen, auch das Verwall erreicht teilweise solche Höhen. Erst 2023 brachen vom Fluchthorn in der Tiroler Silvretta größere Felsmengen. Dennoch befürchtet man im Land keine Szenen, wie man sie derzeit im Wallis beobachtet.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Siedlungsraum sicher

“Wir haben in Vorarlberg die glückliche Lage, dass kein Siedlungsraum vom Permafrost betroffen ist und auch nicht in dessen Einflussbereich liegt”, betont das Land Vorarlberg. Dies gilt auch für den Rest Österreichs: Die Ostalpen in der Schweiz sind Hunderte Meter höher, Siedlungen viel näher an den Gletschern. Sorgen machen hierzulande vor allem Starkregenereignisse, die in weiterer Folge Steinschläge, Hangmuren und Rutschungen wahrscheinlicher machen.

Dies gilt nicht nur für die Hochalpenstraße, die vergangenes Jahr mehrfach verlegt wurde, sondern auch den Siedlungsraum, nicht nur in Hörbranz und Doren. Weite Teile des Bregenzerwaldes und Pfänderhangs gelten als rutschgefährdet.

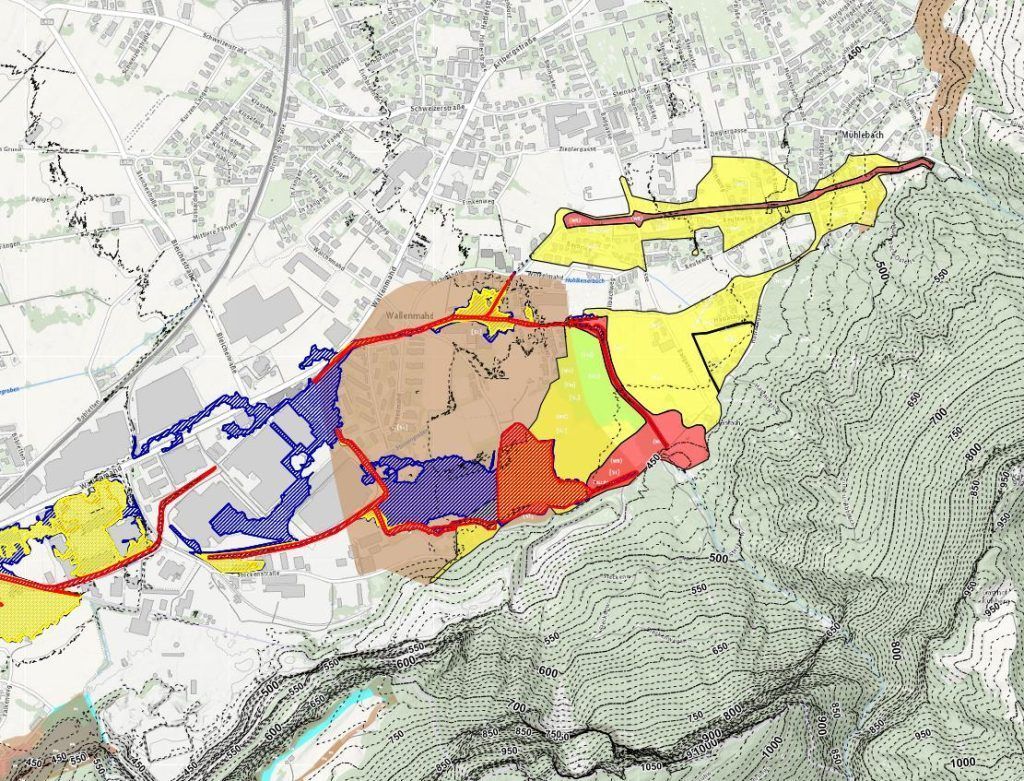

Die Gefahrenzonen in Vorarlberg im Vorarlberg Altas. Die “braunen” Zonen gelten als von Hangrutschungen und Steinschlägen gefährdet, die nicht von Lawinen oder Wildbächen ausgelöst werden.

Risiko Erosion

Der Birchgletscher über Blatten galt seit 30 Jahren als risikobehaftet und wurde seitdem entsprechend überwacht. Dies ermöglichte auch die rechtzeitige Evakuierung des Bergdorfs. Im Vergleich zur Schweiz seien in Österreich “nur sehr wenige Berggipfel oder Felsflanken mit Messgeräten bestückt”, so die Glaziologin Andrea Fischer vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und “Wissenschafterin des Jahres 2023”.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Doch auch die zunehmende Besiedlung nahe den Fließgewässern und die Infrastruktur im hochalpinen Raum – etwa Straßen und Stauseen – macht es notwendig, sich mit den Veränderungen im Gebirge auseinanderzusetzen, betont Fischer gegenüber der APA. Dass sich künftig die Rutsch- und Steinschlagereignisse häufen dürften, ist auch der Wildbach- und Lawinenverbauung klar. Entsprechend werden bereits Investitionsmittel in den Bereich Erosion verlagert.