Ein Frauenschicksal im Krieg und Frieden

Historische Biografie: Christina Hotz (1878-1919) aus Hörbranz.

Der 12. Februar 1901 war ein entscheidender Tag im Leben der jungen Hörbranzerin Christina Hotz. An diesem Tag gab sie dem Eisendrehermeister Balthasar Pichler in der örtlichen Pfarrkirche das eheliche Jawort. Schon zuvor hatte das junge Paar vereinbart, sich für die gemeinsame Zukunft im steirischen Weiz, der Heimat des Bräutigams, niederzulassen. Pichler war in den von seinem Onkel gegründeten Elin-Werken beschäftigt und wurde zu einem Praktikum in die Auto- und Fahrradfabrik „Helios“ der Gebrüder Bilgeri in Hörbranz geschickt. Der Betrieb war in technischen Kreisen für die Herstellung von leichtgängigen Patentlagern bekannt. Solche waren auch für die Herstellung von Elektromotoren und Turbinen gefragt. Da sich der Betrieb unmittelbar neben dem Bauernhof der Familie Hotz befand, lernten sich die jungen Leute hier kennen und lieben.

Christina Hotz, geboren am 22. Oktober 1878, war das 14. von 15 Kindern der Bauersleute Martin und Agatha Hotz. Balthasar Pichler war am Dreikönigstag 1877 in Weiz geboren und hatte deshalb den Namen eines der Könige erhalten.

In die Steiermark.

Bevor aber diese Ehe geschlossen wurde, fuhr der Brautvater in die Steiermark, um sich die Familienverhältnisse und das berufliche Umfeld des Brautwerbers anzusehen. Zufrieden mit dem Erkundeten willigte er in den Wegzug seiner Tochter ein, obwohl ihm diese besonders ans Herz gewachsen war. Sie war nämlich ein besonders fröhliches Kind und er soll oft in banger Voraussicht gesagt haben, dass Christina in ihrem späteren Leben hoffentlich nicht so viel weinen müsse, wie sie in ihrer Kindheit und Jugend gelacht habe.

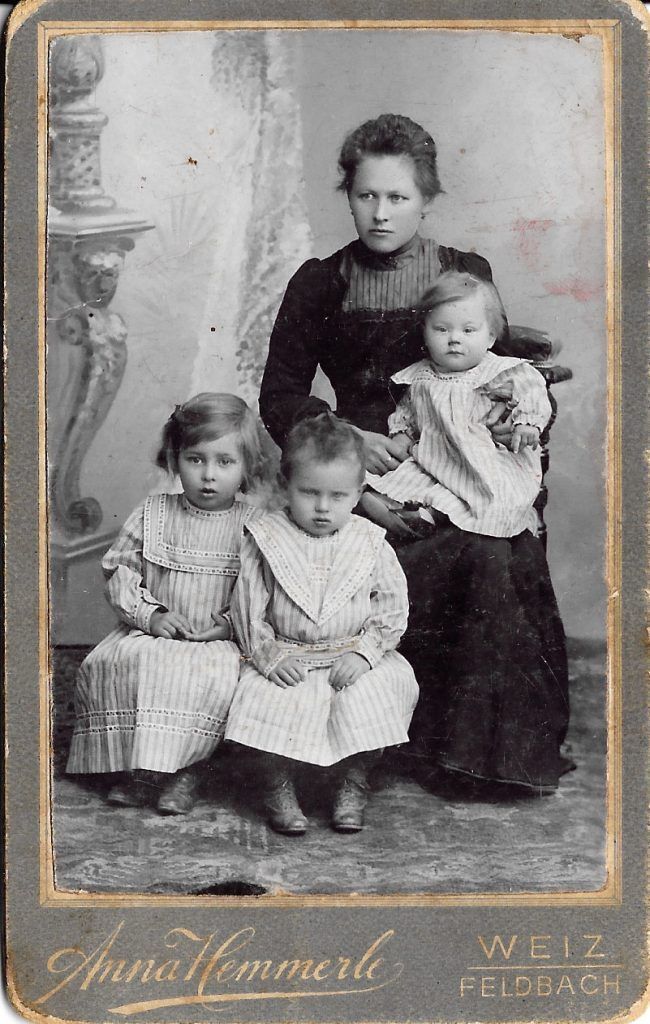

In Weiz bezog das junge Paar eine angenehme Wohnung und bereits gegen Ende des ersten gemeinsamen Jahres brachte Christina Pichler ihr erstes Kind zu Welt, dem bis 1904 zwei weitere folgen sollten. Der 1902 geborene Sohn wurde nach dem Elin-Gründer auf den Namen Franz getauft. Bereits im Jahr 1905 zeigten sich bei Balthasar Pichler, inzwischen zum Werkmeister aufgestiegen, deutliche Anzeichen einer Lungenkrankheit. Staublunge hieß das in Kreisen der Metallarbeiter. Angesehene Grazer Ärzte kümmerten sich um den Kranken und sein Chef vermittelte ihm einen Kuraufenthalt in Dalmatien. Das Fortschreiten der Krankheit konnte aber nicht aufgehalten werden und so starb Balthasar Pichler im Mai 1906, noch nicht 30 Jahre alt.

Obwohl der jungen Witwe von der Firma verschiedene Hilfestellungen angeboten wurden, entschied sie sich dazu, mit ihren drei kleinen Kindern in ihr Hörbranzer Elternhaus zurückzukehren. Kaum war sie wieder daheim, starb ihr Vater, der ihre Rückkehr gewünscht und betrieben hatte.

Wie viele unverheiratete Bauernmädchen musste die junge Witwe nun in die Fabrik, um den Unterhalt für ihre Kinder zu verdienen. Die Kinder verblieben in der Obhut der Großmutter, die nach ihren 15 eigenen Kindern nun drei weitere zu beaufsichtigen hatte. Diese führte ein strenges Regime, hatte sie doch ihren Vorrat an Geduld und Güte weitgehend verbraucht. In der Hörbranzer Fabrik nahe ihres Elternhauses konnte Christina Pichler nur kurz bleiben, da ihr einer der Chefs mit sexuellen Avancen nachstellte. Zu ihrem neuen Lindauer Arbeitsplatz musste sie allerdings morgens und abends eine gute Stunde zu Fuß gehen und sah deshalb ihre Kinder noch weniger.

Wohl um diesem Dilemma zwischen Kindern und anstrengender Fabrikarbeit sowie häuslicher Enge und Abhängigkeit zu entkommen, heiratete Christina Pichler 1912 den in Hohenweiler ansässigen Malermeister Karl Engelhart aus dem bayerischen Donauwörth. Zusammen errichteten sie in viel Eigenregie ein Haus, in dem Christina, nun Engelhart, zwei weiteren Kindern das Leben schenkte.

Mit dem Einzug der Standschützen in den Ersten Weltkrieg musste auch der letzte der Hotz-Söhne einrücken, ebenso Karl Engelhart. Um den nun männerlosen Hof bewirtschaften zu können, bat die Mutter ihre Tochter Christina, samt ihren fünf Kindern ins Elternhaus zurückzukehren. Auch die Arbeitskraft der inzwischen fast jugendlichen Pichler-Kinder konnte man gut gebrauchen. Sie lernten melken und alle anderen bäuerlichen Arbeiten. Als sie ab 1916 der Reihe nach ausgeschult wurden, hielten sie mit ihrer Mutter und der alten Großmutter das Haus in Ordnung und den Hof am Laufen. Im Gegensatz zu nichtbäuerlichen Familien hatten sie aber während des Krieges keinen Hunger zu leiden. Neben den aufreibenden Arbeiten in der elterlichen Landwirtschaft und der Sorge um fünf Kinder fand Christina Hotz Zeit für Arbeiten, die als patriotische Pflicht erachtet wurden. Ein Foto zeigt sie in der Mitte von Hörbranzer Frauen, die aus getrockneten Maisblättern Sohlen für Hausschuhe für verwundete Soldaten in Lazaretten flechten. Die Erwartungen des Militärstaates an die überlasteten Frauen an der „Heimatfront“ waren enorm. Sie hatten nicht nur die Männer in der Arbeitswelt zu ersetzen, von ihnen wurden auch Verzicht und sparsamstes Wirtschaften, Duldsamkeit und vaterländische Opferbereitschaft gefordert.

Neben dem Milchvieh galt auf dem Hof dem Pferd, das man für zahlreiche Verrichtungen benötigte, ein hohes Maß an pfleglicher Zuwendung. Da Pferde keine Wiederkäuer sind, musste ihnen das Heu im Winter täglich geschnitten, das heißt, zerkleinert werden. Die Schneidemaschine wurde selbstredend per Hand angetrieben; eine anstrengende Verrichtung. Diese tägliche schweißtreibende Arbeit, die Grippewelle am Ende des Krieges, der auch ihre Mutter erlag, sowie die allgemeine Überanstrengung führten zu einer tiefgreifenden gesundheitlichen Auszehrung von Christina Engelhart. Zwar kehrte sie mit ihren Kindern im Dezember 1918 wieder nach Hohenweiler zurück. Ihr Bruder, der Landwirt und Hoferbe, und auch ihr Ehemann waren unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen. Doch sie konnte den Einstand im eigenen Heim kaum mehr genießen. Sie verstarb an allgemeiner Erschöpfung am 27. April 1919. Sie hatte die Kriegszeit überlebt, die Folgen des Krieges aber nicht überstanden. Die halbwaisen Pichler-Kinder waren nun zu Vollwaisen geworden und ihr Stiefvater wollte sie nach dem Tod ihrer Mutter aus dem Haus haben. Die beiden Mädchen arbeiteten nun als Dienstboten in fremden Häusern, der Sohn ging als Knecht ins Schwabenland.

Die fröhliche Kindheit, die sie selbst erlebt hatte, konnte die hart geprüfte Frau ihren Kindern kaum bieten. Doch sie tat, was sie konnte, um ihnen trotz der eigenen Sorgen und Mühen und trotz des mehr geduldeten als gewünschten Verbleibs auf dem elterlichen Anwesen eine einigermaßen behütete, wenn auch karge Kindheit zukommen zu lassen. Die Kinder hielten sie jedenfalls als liebe und sorgende Mutter in bester Erinnerung. Das Schicksal der Christina Hotz war zur Zeit des Ersten Weltkriegs kein Einzelfall, sondern eher ein vielfaches Frauenschicksal. Dass sie angesichts des nahenden Todes fünf unversorgte Kinder zurücklassen musste, dürfte ihr letzter großer Schmerz gewesen sein. Zu lachen hatte sie in den letzten Lebensjahren nur noch selten Grund und Gelegenheit.

Christina Hotz-Pichler ist meine Großmutter, die ich leider nur aus Erzählungen und Dokumenten kennengelernt habe.

Die in dieser Reihe vorgestellten Biografien beschäftigen sich nicht nur mit individuellen Lebensläufen. Vielmehr geht es um Menschen in und aus Vorarlberg, an deren Schicksalen sich die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen, die sozialen Verhältnisse und die kulturellen Gegebenheiten besonders sichtbar spiegeln. Alle beschriebenen Personen haben entweder aktiv und auf unterschiedlichste Art in die Verhältnisse gestaltend eingegriffen oder sind mehr oder weniger Opfer derselben geworden. Alle haben Spuren hinterlassen, auf denen wir Nachgeborene auf die eine oder andere Weise weitergehen. So scheint es nur angemessen, sich ihrer Leistungen und Kämpfe zu erinnern. Meinrad Pichler, Historiker und pensionierter Gymnasialdirektor