Die Leichtigkeit von St. Christoph

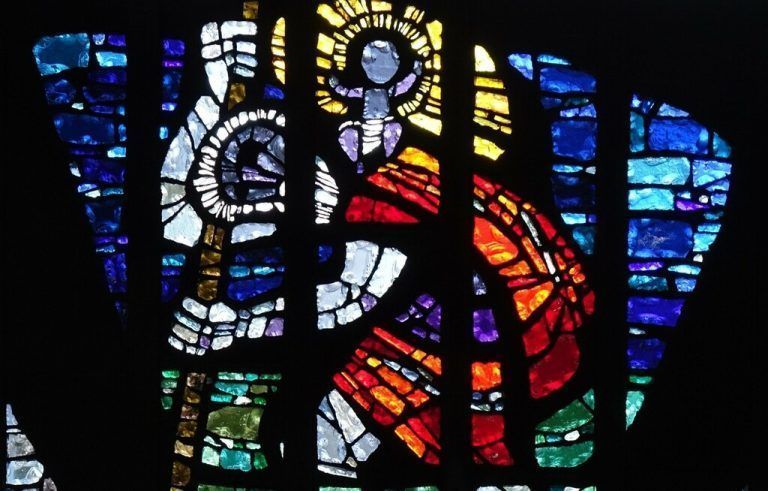

Während meiner Volksschulzeit saß ich immer wieder im Licht der Betonglasfenster der Kirche St. Christoph. Meine Schule lag einen Steinwurf hinter der Kirche, die wir Volksschüler geschlossen zu Beginn, während und am Ende des Schuljahres besuchten. Ich erinnere mich an den durchdringenden Blick von Schuldirektor Klien, der jeden, der während des Gottesdienstes ein Wort mit seinem Banknachbarn tuschelte, anschließend im Unterricht zur Rede stellte und bestrafte. Er flößte uns Kindern Furcht ein, sodass mir in der Klasse beim Singen des Kriegsliedes Der gute Kamerad in der Strophe, in der der gute Kamerad zu meinen Füßen lag und starb die Stimme versagte. Direktor Klien pflegte genau in diesem Augenblick sein Ohr, an das er zur Verstärkung seine hohle Hand legte ganz nah vor meinen Mund zu halten, um zu prüfen, ob ich das Soldatenlied auch tapfer schmetterte, wie es sich für einen Buben, der noch von der Generation der Kriegsteilnehmer unterrichtet wurde, gehörte.

Zweimal jährlich, wahrscheinlich vor Weihnachten und Ostern, gingen wir geschlossen zur Beichte in die Kirche. Ich brütete wie alle anderen Schüler ein paar Sätze aus, die ich, da ich mir keiner Sünde bewusst war, im Beichtstuhl herunterrasselte. Die Stimme des Pfarrers sprach mich von meinen Sünden frei und trug mir ein paar Vaterunser auf. Ich fühlte mich nach der Beichte nicht anders als vorher.

Als es, ich mochte damals in die dritte oder vierte Klasse gehen, hieß, kommenden Sonntag gebe es eine Jazz-Messe in St. Christoph, war meine Neugierde geweckt. Jazz, was mochte das sein? Es war mein erster Besuch ganz allein in der Kirche. Ein paar Sänger standen vorn beim Altar und sangen Gospels, dass das Kirchenschiff bebte vor Lebensfreude. So hatte ich die Kirche noch nie gesehen, alles bewegte sich, schien mitzuschwingen, ich konnte die Energie dieser Gesänge förmlich sehen.

Das Christuskind auf den Schultern des Heiligen Christoph erschien mir strahlender als sonst, ja jetzt erst sah ich sein Leuchten, weniger den gebeugten Rücken des Heiligen, der es trug. Was mir weder im Schulgottesdienst noch bei der Beichte aufgegangen war, nämlich die Frohe Botschaft, ihr Licht und ihre Kraft, das geschah mir über den kraftvollen Gesängen mit ihren Wurzeln in der Sklaverei in den Baumwollfeldern des amerikanischen Südens. Ich lächelte im Innern, an diesem Morgen war alles schön und heiter, die Schwere der Kriegslieder war weg, alles war gut. Leichtfüßig verließ ich St. Christoph und ging nach Hause.

Zur Person

Wolfgang Hermann

Geboren 1961 in Bregenz

Ausbildung Studium Philosophie und Germanistik

Publikationen u. a. „Abschied ohne Ende“, „Herr Faustini bleibt zu Hause“, „Paris Berlin New York“, „Konstruktion einer Stadt“, „Das japanische Fährtenbuch“, “Die letzten Gesänge”, “Der Lichtgeher”, „Herr Faustini bekommt Besuch“

Preise u. a. Anton-Wildgans-Preis, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis, Preis der Internationalen Bodenseekonferenz