Zwei agile Arlberger

Bisweilen lässt sich an einer Familiengeschichte auch ein Stück Regionalgeschichte erzählen. Das trifft auf die Postmeisterfamilie Fritz aus Stuben sichtlich zu. Nach dem Ausbau der Straße über den Arlbergpass um 1780 leiteten ihre Mitglieder über Generationen hinweg die Poststation. Die hoch gelegene Posthalterei hatte eine besondere Bedeutung für den Personen- und Warenverkehr, als Herberge und Verpflegsstation. Der Passverkehr bestimmte auch die Demografie des Bergdorfes um die Mitte des 19. Jahrhunderts: Neben der Familie des k.k. Postmeisters Franz Fritz und seiner Gattin Anna Maria Leu, die 15 Kinder hatte, füllte der zahlreiche Nachwuchs der Händlerfamilie Aßmann, des Wegmachers Kurzemann und des Huf- und Wagenschmieds Kammerlander die Schulstube von Stuben. Die meisten übrigen Geburten stammten aus Familien, die saisonal oder berufsbedingt auf Zeit am Arlberg lebten.

Das Familien- und Berufsleben der Fritz-Kinder wurde weitgehend von den Veränderungen des Verkehrsgeschehens am Arlberg bestimmt. Die Eröffnung des Arlbergbahn im Jahr 1884 nahm der Poststation ihre bisherige Bedeutung und zwang die Mehrheit der Jungen zur Abwanderung.

Robert Fritz, von dem hier die Rede sein soll, hatte das Stellwagengeschäft zwischen Bludenz und Klösterle betrieben, das nun hinfällig war; sein jüngerer Bruder Rudolf, Nachfolger des Vaters als Postmeister, zog mit seinem Amt an den Langener Bahnhof. Nur Sohn Franz (1860–1908) blieb in Stuben und führte die vormalige Poststation als Gasthaus weiter. Seine Gattin Fanny Gruber aus dem Zillertal wurde nach dem frühen Tod des Wirtes zur legendären „Mutter der Skifahrer“.

Seinen Abgang aus Stuben hatte Robert Fritz bereits durch seine Heirat mit der Bingser Wirtstochter Maria Vonier vollzogen. Sie verstarb aber nach zehn Ehejahren und fünf Geburten. 1886 heiratete der zum Gast- und Landwirt gewordene ehemalige Fuhrhalter Rosina Vonbank aus Innerbraz, die in den folgenden Jahren ebenfalls fünf Kinder zur Welt brachte. Die Töchter Klementine als spätere Postmeisterin von Lauterach und Ottilie als Wirtin in St. Christoph setzten beide Stränge der Familientradition fort.

Neuorientierung nach Bau der Arlbergbahn

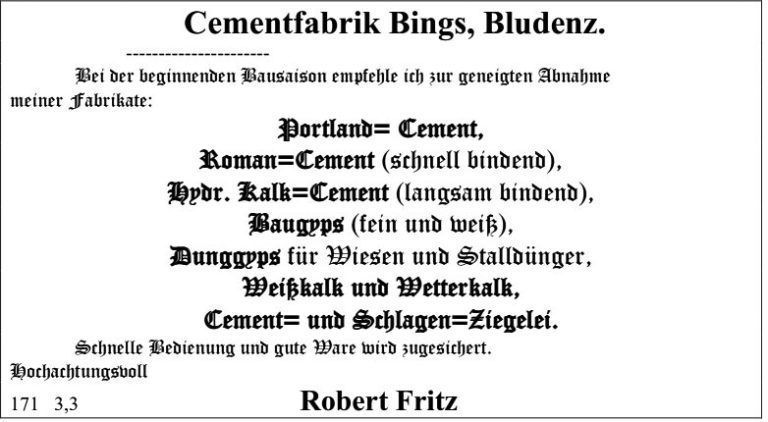

Mit der Eröffnung der Arlbergbahn hat Robert Fritz sein Fuhrunternehmen liquidiert und 17 von seinen 20 Pferden verkauft, drei behielt er für seine Landwirtschaft und für die persönliche Mobilität. Wie schon sein Schwiegervater widmete sich der neue Sonnenwirt von Bings intensiv und erfolgreich der Viehzucht. Zahlreiche Prämierungen seiner Kühe zeugen davon. Zudem betrieb die Familie einen Lebensmittelladen. 1889 erwarb Fritz den Steinbruch in unmittelbarer Nähe zu seinem Anwesen und begann mit Hilfe des trentinischen Sprengmeisters Abraham Libardi Natur-Portlandzement und andere Baustoffe herzustellen. Zudem habe der Wirt weitere „zahlreiche, sehr verwickelte Geschäfte aller Art“ (Landeszeitung 31.3.1897) betrieben. Dynamit war aber nicht nur im größeren Steinbruch in Stallehr gefragt. Ein große Menge des Sprengmittels wurde dem Zementfabrikanten im Sommer 1891 gestohlen.

Daneben war Fritz als führendes Mitglied des liberalen Fortschrittsvereins in öffentlichen Belangen aktiv: 1888 gründete er eine Feuerwehr für Bings und Umgebung und fungierte als deren erster Hauptmann; zusammen mit Mitgliedern der Fabrikantenfamilie Gassner etablierte er die Bludenzer Sennereigesellschaft (1892) und war Vorsitzender der Bludenzer Viehzucht-Genossenschaft. 1890 wurde er in den Gemeindeausschuss der Stadt Bludenz gewählt. Das Besondere an diesem Wahlgang war, dass Robert Fritz für die Liberalen kandidierte, zudem aber von den Konservativen empfohlen wurde. Wie andere angesehene Bürger wurde er auch zum Geschworenen am Feldkircher Strafgericht bestellt. Als solcher wurde er aber im Frühjahr 1890 nicht herangezogen, als der Fall jenes Bauernburschen, der vor der Tür des Fritz’schen Gasthauses einen Bahnbediensteten erstochen hatte, verhandelt wurde.

Das rastlose Schaffen des „umsichtigen Geschäftsmannes“ hatte einen hohen Preis. Erst 44 Jahre alt erlag Robert Fritz am 29. März 1897 einem Herzinfarkt. In den Nachrufen wurden seine seriöse Geschäftstätigkeit sowie sein „bescheidenes und intelligentes Auftreten“ gerühmt und betont, dass er „ein sehr beliebter Mitbürger“ gewesen sei.

Brüderliche Hilfe

In ihrer Not mit fünf unmündigen Kindern und den führungslosen Geschäftsfeldern rief die Witwe Rosa Fitz ihren Schwager Rudolf, den jüngeren Bruder des Verstorbenen, zu Hilfe. Dieser ließ sich von der Stelle als Postmeister von Langen und von seinem Amt als Vorsteher von Klösterle entbinden und übernahm zusammen mit seiner Schwägerin die Führung der Bingser Geschäfte. Im hinteren Klostertal war Rudolf Fritz nicht nur wegen seiner initiativen Amtsführung ein angesehener Mann. Im Jänner 1892 hatte er sich auch als Leiter eines Suchtrupps für Lawinenverschüttete an der Flexenstraße unter größten Gefahren und Strapazen bewährt.

Und auch in Bludenz erwies sich der Arlberger bald als ebenso tüchtig wie sein früh verstorbener Bruder. Im Gegensatz zu jenem aber war er Anhänger der konservativen Partei, er wurde von dieser in die Stadtvertretung geholt und 1910 zum Stadtrat von Bludenz und Ortsvorsteher von Bings gekürt. In dieser Wahl hatten die Christlichsozialen erstmals die Mehrheit erobert.

Wie sein Bruder widmete sich Rudolf Fritz intensiv der Viehzucht und gründete eine Sennereigenossenschaft für Bings und Umgebung. Auch war er einer der Gründerväter der Bludenzer Raiffeisenkasse. Nach seinem Bruder übernahm er zudem das Kommando bei der Feuerwehr und darüber hinaus eine Ausschussfunktion im Vorarlberger Feuerwehrverband. Als Mann aus den Bergen war er 1896 einer der Proponenten zur Errichtung einer eigenen Sektion Bludenz des deutsch-österreichischen Alpenvereins.

Neben diesen zahlreichen öffentlichen Funktionen gehörte aber sein geschäftliches Interesse dem Zementwerk. Hatte es ursprünglich den Plan gegeben, eine größere Fabrik auf genossenschaftlicher Basis zu errichten, so entschied sich Rudolf Fritz 1906 zu einer Gesellschaftsform mit weniger Teilhabern, die aber jeweils höhere Anteile zeichneten.

So wird im Oktober 1906 im Gasthaus Sonne in Bings bei der ersten Hauptversammlung der Beschluss gefasst, die „Vorarlberger Zementwerke Lorüns GmbH“ zu gründen. Zum Geschäftsführer wurde Rudolf Fritz bestellt, den Vorsitz des Aufsichtsrats übernahm der Bludenzer Fabrikant Ferdinand Gassner. Die etwa 80 Gesellschafter waren in erster Linie Unternehmer aus der Baubranche. Bis zum Rücktritt von Rudolf Fritz aus der Geschäftsführung im Jahr 1910 wurde das Werk am neuen Standort Lorüns auf- und mehrfach ausgebaut. Das führte aber für den Neostadtrat zu Unvereinbarkeiten, da die Klagen der umliegenden Bauern stetig zunahmen. Schon bald nach der Eröffnung des Zementwerks in Lorüns beschwerten sich die dortigen Landwirte und besonders jene des Bludenzer Ortsteils Brunnenfeld über die Staubablagerungen auf ihren Feldern. Wie an anderen Orten war damit auch hier ein nur schwer zu lösender Konflikt zwischen der modernen Industrieproduktion und der traditionellen bäuerlichen Wirtschaft entstanden; und wie andernorts auch setzte die kapitalstarke Industrie ihre Interessen durch.

Als die Standschützen 1915 an die Südfront beordert wurden, rückte Rudolf Fritz als Proviantoffizier des Bludenzer Bataillons ein. Die Versorgung seiner Truppe mit den nötigsten Lebensmitteln war eine herausfordernde Aufgabe. Sie verlangte Fritz alle Kräfte ab. Im Sommer 1916 sollte er deshalb einen Genesungsurlaub antreten. Er verstarb aber auf der Heimreise in Steinach am Brenner. Am Bludenzer Bahnhof wurde der Leichnam „unter allen kirchlichen, militärischen und bürgerlichen Ehrungen“ abgeholt und zum Friedhof geleitet. Rudolf Fritz, schrieb das Volksblatt, sei eine „weitum bekannte Persönlichkeit“ gewesen und „ob seines Humors und seiner Gemütlichkeit überall gerne gesehen“. In derselben Woche starb mit Josef Anton Walch der letzte Postillion von Stuben. Damit seien die beiden „letzten Zeugen des einst gewaltigen Verkehrs am Arlberg heimgegangen“, stellte der Korrespondent des Bludenzer Anzeigers nicht ohne Wehmut fest.

Die agilen Brüder Fritz aber hatten sich dem verkehrstechnischen Wandel am Arlberg aktiv gestellt: Indem sie sich örtlich veränderten und sich wirtschaftlich und gesellschaftlich mit Erfolg neu orientierten.