Gemeinsam erinnern im Rheintal

Grenzüberschreitendes Erinnerungsprojekt in der Schweiz, Liechtenstein und Vorarlberg.

Altstätten Der Zweite Weltkrieg mag für viele eine ferne, abgeschlossene Epoche sein, doch seine Auswirkungen sind bis heute spürbar – auch im Rheintal. Das Projekt “Gemeinsam erinnern im Rheintal” wirft einen Blick auf die Jahre 1938 bis 1945, eine Zeit voller Herausforderungen, Schicksale und Wendepunkte. Diese Jahre haben nicht nur die Weltgeschichte verändert, sondern auch das Leben der Menschen im Rheintal im Dreiländereck Liechtenstein, Österreich und Schweiz nachhaltig beeinflusst.

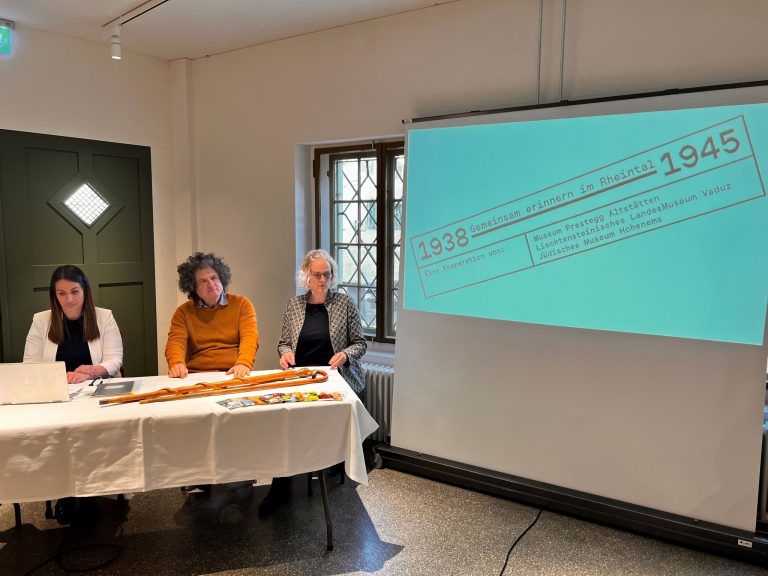

Erstmals haben sich Museen aus diesen drei Ländern zusammengeschlossen, um 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein grenzüberschreitendes Erinnerungsprojekt zu realisieren. Hauptpartner sind das Museum Prestegg in Altstätten, das Jüdische Museum Hohenems und das Liechtensteinische Landesmuseum. Gemeinsam organisieren sie drei thematisch zusammenhängende Ausstellungen, die unterschiedliche Aspekte der Kriegsjahre beleuchten und dabei regionale Perspektiven mit globalen Zusammenhängen verbinden.

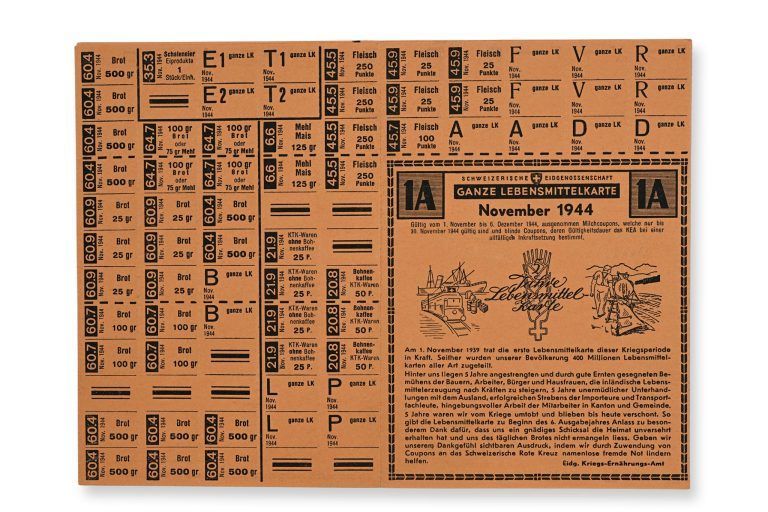

Das Museum Prestegg widmet sich dem Alltag in Kriegszeiten. Wie lebten die Menschen im Rheintal zwischen 1938 und 1945? Wie gingen sie mit den Herausforderungen des Krieges um, der auch in dieser Region seine Spuren hinterlassen hat? Eine zweite Ausstellung im Gebäude der Prestegg beschäftigt sich mit dem Thema „Rettende Schweiz? Fluchtgeschichten aus dem Rheintal“. Hier wird die Rolle der Schweiz als Zufluchtsort für Flüchtlinge vor dem NS-Regime kritisch hinterfragt. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Projekt des Jüdischen Museums Hohenems, das sich vertieft mit Fluchtgeschichten und der Bedeutung der Grenze auseinandersetzt.

Das Liechtensteinische Landesmuseum eröffnet im Mai die Sonderausstellung „Nah am Krieg. Liechtenstein 1939 bis 1945“. Sie beleuchtet die besondere Situation des Fürstentums, das zwischen den Fronten des Krieges lag und versuchte, seine Neutralität zu wahren. Liechtenstein wurde für viele Flüchtlinge zu einem wichtigen Transitland auf dem Weg in die Schweiz. Die Ausstellung soll nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern auch zur kritischen Auseinandersetzung mit Gegenwart und Zukunft anregen. Wie gehen wir heute mit Flucht und Migration um? Was können wir aus der Geschichte lernen?

Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, betont die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Das Thema Flucht war für uns immer ein Ausgangspunkt – vor allem der Perspektivwechsel, der den Blick auf dieses vielschichtige Thema verändert. Nicht zuletzt deshalb, weil einige der Mitbegründer des Jüdischen Museums Hohenems selbst Flüchtlinge waren, für die die Grenze am Rhein einst zur Rettung wurde”.

Die Ausstellungen erzählen nicht nur die „große Geschichte“, sondern stellen auch persönliche Schicksale in den Mittelpunkt. Ein von Flüchtlingen geschnitzter Wanderstock sowie der Spazierstock des Fluchthelfers Paul Grüninger, der viele Menschen vor dem NS-Regime rettete, sind symbolische Objekte, die die Geschichten von Flucht und Rettung lebendig werden lassen. Grüninger, ein Hauptmann der St. Galler Kantonspolizei, ermöglichte zahlreichen Flüchtlingen die Einreise in die Schweiz, wurde dafür aber verurteilt und lebte bis zu seinem Tod in Armut. Erst in den 1990er Jahren wurde er rehabilitiert.

Diese Geschichten zeigen, wie sehr der Zweite Weltkrieg das Rheintal geprägt hat. Sie machen deutlich, dass das Globale immer auch eine persönliche Dimension hat – und dass die Ereignisse von damals bis heute nachwirken. Indem das Projekt diese Geschichten sichtbar macht, schafft es nicht nur ein Bewusstsein für die Vergangenheit, sondern auch eine Grundlage für ein friedliches Miteinander in der Zukunft.