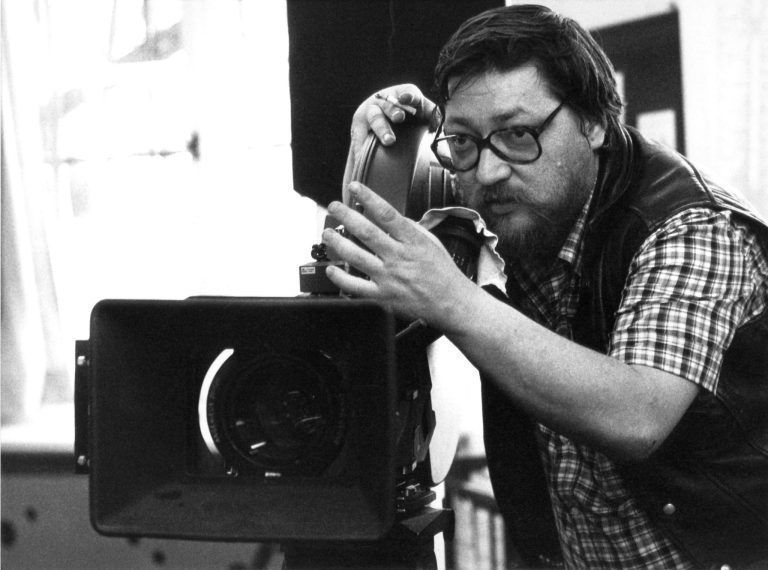

Rainer Werner Fassbinder: Der Unbequeme

Am 31. Mai hätte der Regisseur, der den deutschen Film erneuerte, seinen 80. Geburtstag gefeiert.

München Von außen betrachtet war Rainer Werner Fassbinder ein Phänomen: In weniger als zwei Jahrzehnten schuf er über 40 Filme, schrieb Theaterstücke, spielte, inszenierte, lebte – und brannte aus. Als er 1982 im Alter von nur 37 Jahren starb, hinterließ er ein bis heute polarisierendes, faszinierendes und herausforderndes Werk. Fassbinder war nicht nur ein Produkt der 68er-Jahre, sondern auch ihr künstlerisches Gewissen und ihr schonungsloser Kritiker.

Geboren am 31. Mai 1945 in Bad Wörishofen, zog die Familie bald nach München in die Sendlinger Straße, wo Fassbinder im Schatten des zerbombten Nachkriegsdeutschlands aufwuchs. Schon früh begann er, seine Beobachtungsgabe mit analytischer Schärfe zu verbinden, die in seinen Filmen zum Markenzeichen wurde. In Werken wie „Angst essen Seele auf”, „Die Ehe der Maria Braun” oder „Berlin Alexanderplatz” sezierte er Machtstrukturen, familiäre Abhängigkeiten, Sehnsucht und Selbstzerstörung mit einer gnadenlosen Genauigkeit, die nicht selten als Zumutung empfunden wurde.

Fassbinders Kino war politisch – nicht im agitatorischen Sinn, sondern durch seine Fähigkeit, gesellschaftliche Machtverhältnisse auf das Intimste zurückzuführen. Seine Figuren sind gebrochene Menschen, gezeichnet von Enttäuschung, Unterwerfung und einer fast unstillbaren Sehnsucht nach Liebe. Dass sie diese nie finden, ist kein Zufall, sondern Teil jener kapitalismuskritischen Lesart, die sein Werk durchzieht.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

Er selbst inszenierte sich als Enfant terrible, war exzessiv, fordernd, unberechenbar – auch im Umgang mit seinen engsten Wegbegleiterinnen und -begleitern. Die Geschichten aus seinem Münchner Umfeld sind berüchtigt: von emotionaler Abhängigkeit, psychischem Druck und produktiver Tyrannei. Doch aus dieser destruktiven Dynamik entstand ein künstlerisches Werk von seltener Kraft und Konsequenz. Fassbinder war ein stilistischer Grenzgänger: Er kombinierte die Theatralik Brechts mit der Kälte Godards, ließ sich von Hollywood-Melodramen inspirieren, ohne deren Illusionen zu übernehmen. Seine Kamera blieb oft unbewegt, seine Schnitte elliptisch und seine Dialoge schneidend. Anstelle psychologischer Auflösung setzte er auf Verfremdung und traf damit präzise ins Herz gesellschaftlicher Widersprüche.

Fassbinder starb am 10. Juni 1982 im Alter von 37 Jahren in München während der Arbeit an seinem letzten Projekt Querelle. Als Todesursache wurde Herzstillstand festgestellt, der möglicherweise durch eine Vergiftung mit einer Mischung aus Kokain, Schlaftabletten und Alkohol ausgelöst wurde.

Heute, Jahrzehnte nach seinem frühen Tod, ist Fassbinder längst Teil des filmhistorischen Kanons. Internationale Festivals ehren ihn, junge Regisseurinnen und Regisseure berufen sich auf ihn und seine Filme laufen weltweit in restaurierten Fassungen. Und doch bleibt er ein Stachel: gegen bürgerliche Behaglichkeit, gegen kulturelles Vergessen und die Illusion von Harmonie. Rainer Werner Fassbinder hat den deutschen Film nicht nur verändert, sondern aufgewühlt, entgrenzt und internationalisiert. Er war ein unbequemer Chronist der Bundesrepublik, ein sensibler Nihilist und ein zorniger Romantiker. Und vielleicht liegt genau darin seine bleibende Bedeutung: dass sein Werk nicht erlöst, sondern erinnert – an das, was die Gesellschaft mit dem Einzelnen macht.