„Study for Life“ als Gesamtkunstwerk

Die Bregenzer Festspiele präsentierten eine Hommage an Kaija Saariaho aus Musik und Tanz.

Bregenz Mit „Study for Life“ widmeten die Bregenzer Festspiele am Mittwochabend Kaija Saariaho (1952-2023) eine beeindruckend vielschichtige Hommage, die Tanz und Musik zu einem komplex verwobenen Gesamtkunstwerk vereinte. Unter der Leitung von Tero Saarinen entstand dabei eine Inszenierung, welche die Grenzen zwischen Konzert und Tanzperformance mühelos überschritt und dadurch eine beinahe surreale Atmosphäre schuf, deren Spannung sich schleichend, doch nachhaltig entfaltete.

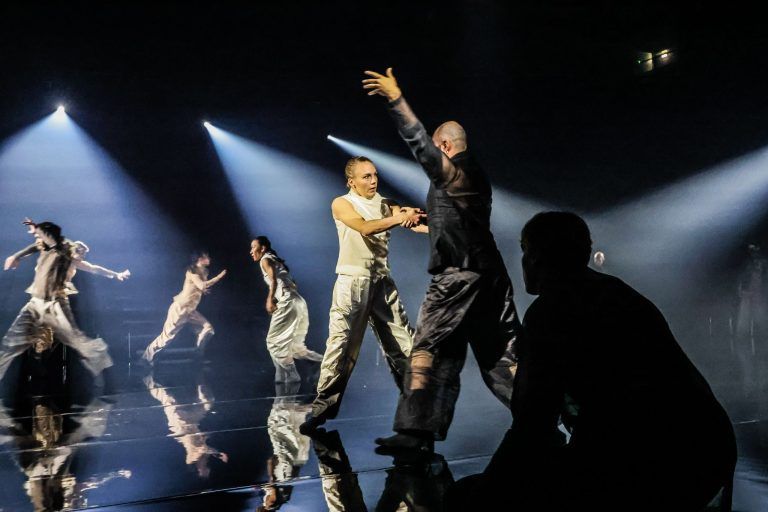

Tiefdunkel schimmert der Bühnenboden, während das Publikum ringsum an den vier Seiten des Rechtecks sitzt – wie an den Ufern eines nächtlichen Sees, dessen Oberfläche still und geheimnisvoll in der Dunkelheit ruht. Im Zentrum des Abends stand Saariahos frühes Werk „Study for Life“ aus dem Jahr 1980, dessen musikalische und textliche Basis T.S. Eliots berühmtes Gedicht „The Hollow Men“ bildete. Auch knapp ein Jahrhundert nach dessen Veröffentlichung bleibt Eliots zutiefst erschütternde Antikriegshaltung hochaktuell, was in Saariahos fragmentarischer Vertonung eindringlich zum Ausdruck kam.

Tero Saarinen stellte Tanz und Musik nicht nur nebeneinander, sondern ließ beide Künste dialogisch ineinanderfließen. Dies gipfelte in Bildern, in denen die Musiker beinahe tänzerisch, die Tänzer wiederum musikalisch wirkten, stets verbunden durch eine szenische Gestaltung, die von Fabiana Piccioli und Sander Loonen meisterhaft umgesetzt wurde. Ihre Lichtregie verwandelte die Bühne in eine spiegelnde, dystopische Landschaft, die zwischen Einsamkeit und Hoffnung oszillierte und durch subtile visuelle Reize eine weitere interpretatorische Ebene eröffnete.

Tuomas Norvio ergänzte die Inszenierung mit seinem elektronischen Sounddesign, indem er Saariahos ohnehin schon komplexe Klänge noch stärker verdichtete und so eine immersive, synästhetische Erfahrung schuf. Der Einsatz moderner Musikelektronik intensivierte das Klangerlebnis, insbesondere in „Petals“ für Cello und Elektronik. Trotz räumlicher Dynamik und choreografischer Herausforderungen gelang dem Cellisten Sebastiaan van Halsema eine technisch brillante und emotional packende Interpretation. Instrumente und Musiker wurden von Tänzern durch den Raum bewegt, wodurch der Eindruck entstand, dass Musik und Bewegung miteinander verschmelzen. Besonders beeindruckend war hier der Geiger Joseph Puglia, dessen ungewöhnliche Spielpositionen zwar unbequem aussahen, dramaturgisch jedoch zwingend erschienen.

Allerdings war diese starke Fokussierung auf visuelle und choreografische Elemente für einige Zuschauer möglicherweise herausfordernd. Es entstand der Eindruck, dass Saarinen mit seiner Inszenierung bewusst Komfortzonen verließ, um die Grenzen der Wahrnehmung auszutesten. Dabei war der Ansatz weniger tänzerisch als performativ: Manche Tänzer wirkten eher wie dramaturgische Elemente denn wie eigenständige choreografische Stimmen. Dennoch oder gerade deswegen gelang es „Study for Life“, tiefe ästhetische und intellektuelle Resonanzen zu erzeugen. Saariahos Musik, die sich von traditionellen dramaturgischen Formen abwendet, erwies sich als ideal für diese experimentelle Umsetzung. Anstelle von Exposition, Steigerung und Kulmination erlebte das Publikum Übergänge, flüchtige Zustände und subtile Veränderungen, die der Inszenierung eine traumähnliche Qualität verliehen. Die portugiesische Sopranistin Raquel Camarinha verlieh den Klängen dabei eine fragile Intensität, während die Musiker des Asko|Schönberg Ensembles sich nicht allein auf ihre Instrumente beschränkten, sondern selbst Teil einer dynamischen Choreografie wurden.

Mit dieser Produktion gelang es Tero Saarinen, die Essenz von Kaija Saariahos musikalischem Schaffen sichtbar und fühlbar zu machen. Es war keine einfache Unterhaltung, sondern ein herausforderndes, forderndes Erlebnis, das noch lange nachwirkte. „Study for Life“ erwies sich als kraftvolle Erinnerung an Saariahos einzigartige künstlerische Stimme – ein intensives, atmosphärisch dichtes Gesamtkunstwerk, das gleichermaßen verstörte wie faszinierte und damit ein würdiges Denkmal setzte.