Ceta und der Vorarlberger Bergkäse

Das Abkommen Ceta ist bereits ausverhandelt, dennoch wird weiterhin viel diskutiert.

Wien. Die Debatte um das „Economic and Trade Agreement“, kurz: Ceta, ist in Österreich höchst kontrovers. Das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist ausverhandelt, in gewissen Bereichen wurde zuletzt nachjustiert; etwa beim umstrittenen Investitionsschutz. Am vergangenen Mittwoch fand im Parlament eine Enquete zum Thema statt. Sie zeigte: Die Kritiker hoffen, das Abkommen noch zu verhindern. Sie ernannten den heutigen Samstag zum Aktionstag gegen TTIP und Ceta. Die VN haben mit zwei Enquete-Teilnehmern über Ceta gesprochen. Während der Vorarlberger Klubobmann der Grünen, Adi Gross, große Bedenken hegt, befürchtet der Freihandelsexperte der österreichischen Industriellenvereinigung, Michael Löwy, Nachteile, falls Ceta nicht in Kraft tritt. Die VN beantworten die brennendsten Fragen:

Hebelt der Gerichtshof für Investitionen nationales Recht aus?

Das Schiedsgericht ist nicht geheim, die EU, Kanada und Drittstaaten berufen 15 Richter. Es müssen echte Richter sein, Urteile sind öffentlich und es gibt Berufungsmöglichkeiten. Kritikern ist das zu wenig. „Ceta räumt ausländischen Unternehmen privilegierte Klagerechte ein“, sagt Adi Gross. Unternehmen könnten klagen, wenn sie durch eine Gesetzesänderung Gewinneinbußen befürchten. So sei es nicht, entgegnet Michael Löwy. Ein Schiedsgericht könne nur Schadenersatz zusprechen, wenn ein Unternehmen diskriminiert wird: „Das Unternehmen muss nachweisen, dass es als einziges zu Schaden kommt. Sonst ist es gegenüber anderen Unternehmen nicht diskriminiert“, erklärt Löwy. Adi Gross wiederum hält fest, dass es zahlreiche Beispiele gebe, in denen Konzerne staatliche Maßnahmen mittels Schiedsgericht angeklagt hätten. Zum Beispiel Vattenfall: „Der Atomkraftbetreiber verklagt Deutschland auf drei Milliarden Euro, weil der Bundestag den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat.“ Michael Löwy hält dagegen. Es sei öffentlich nicht bekannt, weshalb Vattenfall überhaupt geklagt hat. „Vielleicht hat Deutschland einen Vertrag verletzt, der im Rahmen einer Investition geschlossen wurde.“ Außerdem sei eine Klage noch kein Urteil: „Früher argumentierten Aktivisten mit Uruguay oder Australien. Die Tabakindustrie klagte auf Schadenersatz. Die Klagen wurden abgewiesen.“

Werden Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards nach unten revidiert?

Im Gegensatz zu Handelsabkommen zwischen Staaten wird bei Ceta dem „Right to Regulate“ viel Platz eingeräumt – also das Recht, Standards zu halten und zu ändern. Im Ceta gibt es Kapitel zu „Handel und Nachhaltigkeit“, „Handel und Umwelt“ und „Handel und Arbeit“. Adi Gross moniert: „Das sichert bestehende Standards in keiner Weise ab, weil das Ziel fehlt, ökologische oder soziale Standards zu erhöhen.“ Da Ceta Handelsbarrieren abbauen wolle, bedrohe es Standards. Anders sieht es Löwy. Standards seien sehr wohl gesichert, das Prinzip sei einfach: Hält ein kanadisches Unternehmen europäische Standards nicht ein, darf das Produkt nicht eingeführt werden. Dies gelte auch für Substanzen und Nahrungsmittel. Staaten dürften Standards sehr wohl jederzeit nach oben schrauben und verändern.

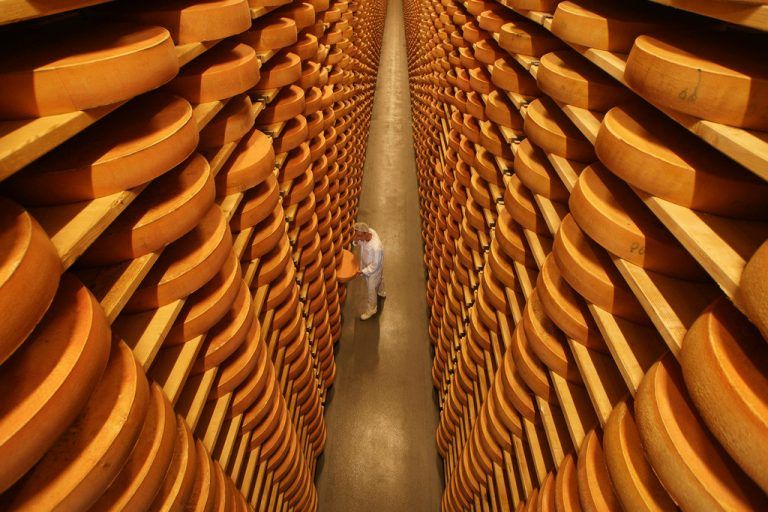

Ist der Vorarlberger Bergkäse gefährdet?

Nein. In der EU gibt es derzeit rund 1400 geschützte Herkunftsbezeichnungen. 145 davon haben es in den Ceta-Vertrag geschafft. Von 15 EU-geschützten österreichischen Produkten sind drei im Ceta. Der „Vorarlberger Alpkäse“ und der „Vorarlberger Bergkäse“ nicht. Also darf ein kanadisches Unternehmen Käse produzieren und ihn als „Vorarlberger Bergkäse“ verkaufen. Das war bisher schon so, der Käse darf nicht nach Europa exportiert werden. Hier ist die Bezeichnung ja geschützt. „Ceta erhöht den Schutz. Zwar sind nicht alle 15 österreichischen Produkte drinnen, aber immerhin drei. Vorhin waren es gar keine“, erklärt Löwy.

Gibt es noch Zölle, die abgeschafft werden können?

Die Zölle zwischen Kanada und Europa sind niedrig, laut Löwy dennoch bedeutend. Er führt das anhand eines Unternehmens mit einem Handelsvolumen von 10 Millionen Euro aus. Ohne Zölle würde sich die Firma 600.000 Euro sparen. Für Adi Gross geht es gar nicht um die Beträge: „Ceta will nicht-tarifäre Handelshemmnisse abbauen, zum Beispiel Standards angleichen.“ Er ist sich sicher: „Wenn derart verschiedene Standards gegenseitig anerkannt werden, wird sich im freien Wettbewerb der kostengünstigere Standard durchsetzen.“ Der sei meist schädlich für die Umwelt und die Bürger.

Welche Auswirkungen hat Ceta noch?

Adi Gross bringt es auf den Punkt: „Die Einschätzungen gehen hier naturgemäß auseinander.“ Er sagt, die Wachstumseffekte seien minimal, schließlich sei das Handelsvolumen mit Kanada gering. Es brauche eigentlich kein Abkommen: „Der Handel mit Kanada funktioniert ja.“ Michael Löwy entgegnet: „Es wird nie über die Folgen diskutiert, sollten wir Ceta und TTIP nicht abschließen.“ Er schildert: Ein österreichisches Bahnindustrie-Unternehmen konkurriert mit einem japanischen Konzern. Das Handelsabkommen TTP (Transpazifische Partnerschaft) mit Japan, USA, Kanada und anderen Staaten steht bereits. Für die Japaner entfallen daher Zölle, was einen Wettbewerbsvorteil bringt. Österreich verzichte also nicht nur auf Vorteile, sondern hat auch Nachteile zu befürchten, sollte Ceta scheitern. „Es gibt natürlich nicht nur Gewinner des Freihandels. Deshalb ist entscheidend, dass ein Ausgleich für die Verlierer geschaffen wird“, sagt Löwy.

Brief der Befürworter

Für die IV führt kein Weg an Ceta vorbei, hält deren Vorarlberger Chef Martin Ohneberg fest: „Neue Freihandelsabkommen mit hohen Standards eröffnen neue wirtschaftliche Chancen gerade für kleinere und mittlere Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass sowohl bei Ceta als auch bei TTIP am Ende beide Seiten profitieren könnten.“ Kritiker wie Adi Gross entgegnen: „Aus unserer Sicht steht es eindeutig nicht dafür, für geringe wirtschaftliche Effekte relevante Risiken einzugehen und demokratische Einrichtungen zu schwächen.“

Am Freitag haben sich angesichts der Kritik zwölf EU-Staaten für den Abschluss von Ceta und TTIP ausgesprochen. In einem gemeinsamen Brief betonen die zwölf Regierungen, wie wichtig Freihandel für Wohlstand und Arbeitsplätze in der EU sind. Unterzeichnet ist der Brief etwa von den skandinavischen und baltischen Staaten, aber auch von Irland, Portugal und Spanien.

Bis Ceta nach Zustimmung durch das Europäische Parlament endgültig in Kraft treten kann, könnte es noch vier Jahre dauern.