Vom Untergrund an die Macht

Am 12. März 1938 ging alles schnell. Vorarlbergs Nationalsozialisten waren schon zuvor aktiv.

Dornbirn Es ist nicht der 12. März 1938, als in Dornbirn erstmals „Heil Hitler“ über den Marktplatz hallt. Am 29. Juni 1933 besucht Kanzler Engelbert Dollfuß Dornbirn. Als er Richtung Marktplatz gefahren wird, schallen ihm „Heil Hitler“-Rufe entgegen. Zaungäste grüßen mit der ausgestreckten rechten Hand und stimmen das Horst-Wessel-Lied an. Die Stadt Dornbirn erwirbt sich dadurch unter Nationalsozialisten den Ruf des „braunen Nests“, wie der Historiker Markus Barnay in „Vorarlberg vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“ schreibt.

In Vorarlberg wird die erste NSDAP-Ortsgruppe schon 1923 in Bregenz gegründet, bei der Landtagswahl 1932 erreicht sie neun Prozent. Nach dem Verbot 1933 bleiben die Nationalsozialisten im Untergrund aktiv, sprengen etwa den Mast einer Hochspannungsleitung in Dornbirn und malen ein riesiges Hakenkreuz in das Dornbirner Firstgebiet.

Der Anschluss in Vorarlberg

11. März 1938. Um 19.50 Uhr verkündet Kanzler Kurt Schuschnigg über Radio seinen Abgang. Historiker Meinrad Pichler schreibt im Buch „Nationalsozialismus – Opfer, Täter, Gegner“ über die Stunden danach: „In Vorarlberg verwandelt sich das bange Warten der politisch Verantwortlichen auf Informationen aus Wien nach Schuschniggs Rücktrittsrede in lähmende Ratlosigkeit.“ Die regionale Führung wartet vergeblich auf Anordnungen aus Wien. Um 20.45 Uhr treffen sich Landeshauptmann Ernst Winsauer und Landesstatthalter Alfons Troll mit der Führung der vaterländischen Front (VF), Eduard Ulmer und Erich Müller in der Wohnung des Landeshauptmannes. Sie trinken Mokka und warten. Währenddessen treffen sich die Nationalsozialisten unter Führung des illegalen Gauleiters Anton Plankensteiner in Dornbirn. Um 22 Uhr ruft Plankensteiner seinen ehemaligen Klassenkollegen Winsauer an und fordert ihn auf, die Amtsgeschäfte offiziell zu übergeben. Das Gebäude der Landesregierung ist bereits von SA und SS besetzt, das der VF in der Bregenzer Montfortstraße von SA und HJ. Noch in der Nacht auf den 12. März feiern die Nationalsozialisten ihren Sieg mit Fackelzügen in Dornbirn und Bregenz.

Schon am Nachmittag des 11. März beobachtet ein deutscher Offizier in Zivilkleidung die Situation in Bregenz. Am Samstag, dem 12. März, um 4 Uhr in der Früh besetzen deutsche Soldaten Zollhäuser in Hörbranz und geben über Funk durch, dass weiterhin keine deutschen Truppen in Sicht seien. Um 6 Uhr begutachtet der Kommandant der deutschen Einmarschtruppen den Weg nach Bregenz, um 8.20 Uhr fahren die ersten Truppen ein. Da ist die Kaserne bereits unter deutsches Kommando gestellt. Nur Leutnant Wilhelm Waldsam weigert sich zunächst, die Geschütze freizugeben. Am Nachmittag folgt der Großteil der Truppen, die Machtübernahme in Bregenz verläuft unspektakulär. In Feldkirch hingegen widersetzt sich der Kommandant der Frontmiliz, Max Baldessari. Nach längeren Verhandlungen können die Nationalsozialisten unter dem SA-Führer und späteren Feldkircher Bürgermeister Erwin Hefel auch dort die Macht übernehmen.

Rache an den Gegnern

Schon in der Nacht vom 11. auf den 12. März holen NS-Schergen ihre Gegner aus den Wohnungen, misshandeln und verhöhnen sie. Toni Winkler, ehemaliger Landesobmann der katholischen Jugend, muss etwa auf dem Marktplatz „Elefantenrunden“ laufen, während ihn Nazis beschimpfen und anspucken. Auch in Lustenau zieht ein schreiender NS-Mob durch die Straßen. Der besondere Hass gilt dem Dornbirner Gendarmeriepostenkommandant Hugo Lunardon, der seit 1934 gegen Nationalsozialisten vorgegangen war. Er wird verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. Am 14. März 1940 stirbt er in Mauthausen.

Während die Grenzen zu Deutschland am 12. März geöffnet werden, machen Nationalsozialisten die Übergänge in die Schweiz dicht. Meinrad Pichler zitiert einen Feldkircher SA-Mann: „Keiner durfte Österreich verlassen. Die Lumpen, die das Volk in den letzten Jahren ausgeplündert hatten, mussten gefangen werden.“ In Lustenau kontrollieren Freiwillige mit Hakenkreuzarmbinden die Grenzen. In Bings wird ein Schlagbaum errichtet, am Bahnhof Feldkirch werden internationale Züge stundenlang kontrolliert.

Rankweils Pfarrer Josef Strasser berichtet in der Rankweil-Chronik über den 12. März 1938: „Nach der heiligen Messe sagte mir der Mesner: Jetzt sind wir Deutsche. Ich war erstaunt, hatte ich ja vom ganzen Rummel in der Nacht nichts wahrgenommen. Im Dorf war alles beflaggt, die Illegalen jauchzten und jubelten.“

Am 13. März wird der Anschluss per Gesetz offiziell vollzogen.

Chronologie Der Weg zum Anschluss

12. November 1918 Nach dem Sturz der Habsburger ruft die provisorische Nationalversammlung die „Republik Deutschösterreich“ aus, und legt fest: „Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.“

10. September 1919 Der Friedensvertrag von St. Germain schreibt Deutschösterreich vor, seinen Namen in „Österreich“ zu ändern. Das Abkommen enthält ein Anschlussverbot, ohne Deutschland explizit anzuführen.

1924/1925 Adolf Hitler spricht sich in „Mein Kampf“ für eine Vereinigung Österreichs mit Deutschlands aus.

30. Jänner 1933 Adolf Hitler übernimmt mit seiner NSDAP die Macht in Deutschland.

4. März 1933 Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nimmt eine Geschäftsordnungskrise im Nationalrat zum Anlass, um eine autoritäre Regierung zu errichten.

1. Juni 1933 Als Reaktion auf das Vorgehen des Dollfuß-Regimes gegen die Nationalsozialisten verhängt Deutschland die „Tausend-Mark-Sperre“, um den österreichischen Tourismus zu schwächen. Deutsche Touristen müssen beim Grenzübertritt nach Österreich eine Gebühr von 1000 Reichsmark zahlen.

25. Juli 1934 Die Nationalsozialisten putschen gegen die Ständestaat-Regierung. Dollfuß wird erschossen, der Putsch scheitert jedoch.

11. Juli 1936 Im Juli-Abkommen vereinbaren Wien und Berlin, ihre Beziehungen „normal und freundschaftlich“ zu gestalten. Darin erkennt die deutsche Regierung die „volle Souveränität des Bundesstaates Österreichs“ an, während sich dieser „als deutscher Staat bekennt“.

12. Februar 1938 Unter Druck Hitlers stimmt der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg im Berchtesgadener Abkommen der Einsetzung des Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Innenminister mit absoluter Polizeigewalt zu.

24. Februar 1938 Schuschnigg beschwört in einer Rede die Unabhängigkeit Österreichs: „Bis in den Tod! Rot-Weiß-Rot! Österreich!“

9. März 1938 Schuschnigg kündigt eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit für den 13. März an.

10. März 1938 Unter Druck Berlins sagt Schuschnigg das Referendum ab.

11. März 1938 Infolge einer ultimativen Angriffsdrohung Hermann Görings tritt Schuschnigg zurück. Er verkündet im Radio, dass seine Regierung „vor der Gewalt weiche“. Bundespräsident Wilhelm Miklas ernennt Seyß-Inquart zum Bundeskanzler.

12. März 1938 Deutsche Truppen marschieren ohne Widerstand in Österreich ein.

13. März 1938 Die Regierung Seyß-Inquart vollzieht den „Anschluss“ per Gesetz.

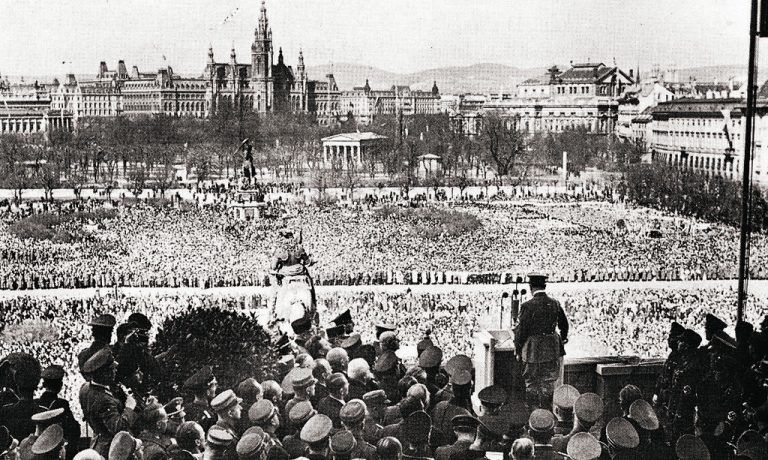

15. März 1938 Hitler erklärt auf dem Wiener Heldenplatz vor Zehntausenden jubelnden Menschen: „Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!“