„Die Kirche“ gibt es längst nicht mehr

Auf den Papst warten unzählige Herausforderungen und eine höchst facettenreiche Herde.

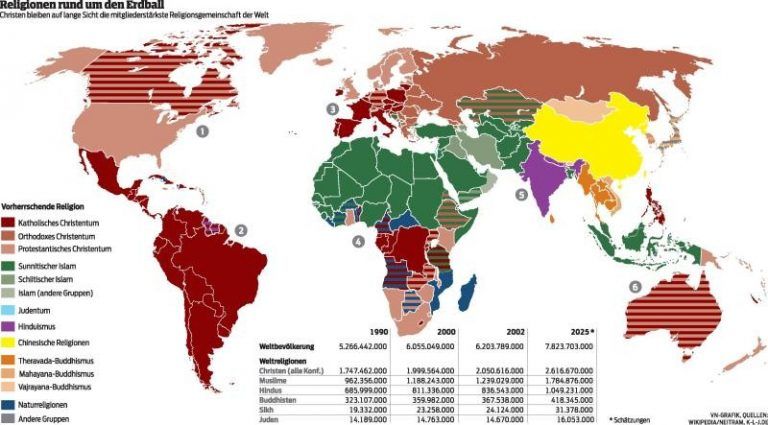

Rom. Der neue Pontifex schlüpft an einem historischen Wendepunkt in die Schuhe des Fischers. Kirche und Welt driften immer weiter auseinander. Benedikt XVI. legte als erster Papst seit etwa 600 Jahren sein Amt auch deshalb nieder, weil dem 85-Jährigen schlichtweg die Kraft fehlte für die anstehenden Entscheidungen. Missbrauchsskandale, Abtreibung und Empfängnisverhütung, Homosexualität, das Verhältnis zu anderen Religionen, die Stellung der Frau in der Kirche, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester, kurzum – die Liste der anstehenden Fragen ist lang. Der Papst aber ist Oberhirte für 1,2 Milliarden Katholiken. Seine Herde ist so bunt wie die Karte der Welt.

USA. Beinah jeder vierte der rund 315 Millionen Amerikaner ist katholisch. Nach Brasilien, Mexiko und den Philippinen bilden die 77,7 Millionen US-amerikanischen Gläubigen die viertgrößte katholische Nationalkirche der Welt. Nach außen erscheint die katholische Kirche der USA als Monolith, im Inneren ist sie tief gespalten: Neben dem alten Gegensatz zwischen irischem Katholizismus und italienischer Auffassung, zu dem sich noch ein anderes Kirchenverständnis der österreichisch-deutsch-polnischen Katholiken gesellte, ist in den letzten Jahrzehnten das spanische Element erstarkt: Einwanderer aus Mexiko, Puerto Rico, Kuba, den Philippinen und Südamerikas bilden heute die Mitgliedermehrheit in vielen katholischen Gemeinden, wohingegen der Klerus größtenteils noch den alten Eliten entstammt.

Missbrauchsskandale haben die US-amerikanischen Diözesen erschüttert wie keine sonst. Die Bischofskonferenz kam in einer eigenen Untersuchung zum Ergebnis, dass glaubwürdige Berichte über mehr als 5000 Priester vorliegen, die sich seit 1950 an etwa 12.000 Kindern vergangen haben sollen. Bis heute musste die katholische Kirche in Nordamerika rund 2,6 Milliarden Dollar an Schadenersatzzahlungen und Anwaltskosten überweisen. Acht Diözesen haben Konkurs angemeldet. Hunderte Priester wurden inzwischen suspendiert, nachdem die Skandale zuvor jahrelang vertuscht worden waren. Und doch hat der Katholizismus in Nordamerika keinen Mitgliederschwund erlitten. Gerade die Einwanderer mit lateinamerikanischen Wurzeln sorgen dafür, dass die Zahl der US-Katholiken stetig ansteigt. Ohne diese Zuwanderung sähe es bitter aus: Nach Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center in Washington haben rund 22 Millionen frühere Katholiken der Kirche den Rücken gekehrt – sechseinhalb Millionen von ihnen haben sich evangelikalen Kirchen angeschlossen.

Lateinamerika. Als Kolumbus 1493 das zweite Mal nach Amerika reiste, wurde er von Priestern und Ordensmännern begleitet. Heute lebt die Hälfte aller Katholiken (etwa 556 Millionen von 1,2 Milliarden) in Lateinamerika, das nun erstmals einen Papst stellt. Auf keinem anderen Kontinent ist der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung so hoch. Organisiert sind sie in 778 Diözesen und 22 Bischofskonferenzen. Doch die Zahlen täuschen: Die wachsende Resonanz evangelikaler Gemeinschaften gerade auch in den armen Bevölkerungsschichten stellt eine nie dagewesene Konkurrenz zur katholischen Kirche dar. Dass viele Bischöfe sich mit den Militärdiktaturen Chiles und Argentiniens arrangiert hatten, hat der Kirche sehr geschadet. Heute kämpft sie mit schwindenden Priesterzahlen. Russ-Preis-Träger Bischof Erwin Kräutler etwa betreut seine mehr als 800 Basisgemeinden der Diözese Xingu mit kaum 30 Priestern. Würden nicht schon Frauen die Mehrzahl der Gemeinden leiten, kämpfte Kräutler auf verlorenem Posten.

Die immer größer werdenden Städte und die mächtigen Migrationsbewegungen stellen eine wachsende humanitäre und seelsorgliche Herausforderung dar. Vor allem aber sind die Armut der Bevölkerungsmehrheit und die große Ungleichheit unter den Menschen des Kontinents, dieser „stumme Schrei von Millionen von Menschen“, die größte Anfrage für die katholische Kirche in Lateinamerika.

Europa. Es ist noch nicht so lange her, dass Europa jährlich Tausende Ordensleute und Weltpriester in die Mission geschickt hat. Heute aber ist der Kontinent selbst Missionsgebiet geworden. Wenn Kardinal Franz König (1905 bis 2004) noch von einem „Europa im Zeichen des Kreuzes“ gesprochen hat, wirkt das heute seltsam antiquiert. Gewiss: Ihrer Taufe nach sind z. B. noch immer 90 Prozent der Polen Katholiken, in Spanien und Italien sind es mehr als 70 Prozent. Aber was bedeutet das heute? Nur jeder fünfte Spanier besucht noch Gottesdienste. Jeder siebte deutsche Katholik hegt arge Zweifel, dass Jesus Christus Gottes Sohn war.

Und doch: In Österreich etwa glaubt noch immer die Hälfte der Bevölkerung „irgendwie an Gott“. Bewegungen aus der Basis der arg gebeutelten Kirche in Europa wie Foculare, San Egidio oder das Neokatechumenat stellen sich der wachsenden Säkularisierung entgegen. Während die Institution Kirche auch wegen der Vielzahl an Missbrauchsskandalen stetig Anhänger verliert, bleibt der Wunsch nach Transzendenz lebendig. Das kann sich im Kloster auf Zeit ausdrücken, wie Männer im buddhistischen Asien lange schon ganz selbstverständlich immer wieder für Wochen das Mönchsgewand tragen, oder in täglich praktizierter Achtsamkeit. Michael Kuhn, der in Österreichs Bischofskonferenz EU-Agenden wahrnimmt, spricht von einem Umbruch in Europas Kirche, der tiefgreifender ausfällt, „als wir uns vorstellen können“.

Afrika. Hier wächst die katholische Kirche mit Abstand am stärksten. Die Anzahl der Katholiken ist allein zwischen 2002 und 2010 um nahezu 21 Prozent gestiegen. Auch die Zahl der Priester geht ganz im Gegensatz zu Europa und Nordamerika rasant in die Höhe: Heute sind es oft genug Afrikaner, die Pfarreien in den ehemaligen Kolonialmächten seelsorglich betreuen. Die katholische Kirche übernimmt in maroden Staaten wie etwa Nigeria eine stabilisierende Funktion. Fast nur noch sie garantiert Sozialfürsorge, Gesundheitswesen und Bildung. So tritt die Kirche immer öfter an die Stelle des korrupten Staates und wird zum politischen Schwergewicht.

Dennoch gibt es Probleme – das größte heißt Aids. Viele afrikanische Kleriker tragen Roms rigiden Kurs gegen Verhütung nicht mit. Das Aidsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass Ende 2008 von den weltweit 33,4 Millionen HIV-Positiven 22,71 Millionen allein in Afrika lebten. Der katholische Bischof im südafrikanischen Rustenburg, Kevin Dowling, hielt seiner Kirche bereits am Welt-Aidstag 2003 vor, sie sei „blind gegenüber der Lebenswirklichkeit von Millionen von Armen“. Doch Rom verharrt in seiner starren Haltung: Seit der Enzyklika „Humanae Vitae“ von 1968 lehnt der Vatikan den Gebrauch von Kondomen strikt ab. Nicht einmal bei einem verheirateten Paar, bei dem ein Partner infiziert ist, will die Amtskirche den Gebrauch der lebensrettenden Gummis erlauben.

Asien. Anders als in Europa wächst die katholische Kirche auch in Asien und zeigt vom buddhistisch geprägten Thailand bis zu den streng katholischen Philippinen unzählige Gesichter. Die Katholiken Chinas etwa bilden in aller Bedrängung die am schnellsten wachsende Kirche der Welt. In den letzten Jahren gab es hier einen regelrechten „Bekehrungsboom“. Pater Bernardo Cervellera in Rom, der lange in Hongkong als Journalist gearbeitet hat, beziffert das Phänomen: „Etwa 100.000 Menschen lassen sich pro Jahr taufen. In den Jahren des Kommunismus haben sich die Katholiken vervierfacht.“ Die Philippinen sind das größte katholische Land Asiens. In Südkorea ist jeder zehnte Einwohner Katholik. Im kommunistischen Vietnam sind immerhin sieben Prozent katholisch, obwohl die Kirche von den Behörden argwöhnisch beobachtet wird.

Australien. Die Katholiken repräsentieren in Australien mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Insgesamt handelt es sich um 5,7 Millionen Katholiken aus einer Gesamtbevölkerung von 20,7 Millionen. Die Kirche ist im sozialen Bereich und im Erziehungswesen besonders aktiv. 1749 Grundschulen, 473 Sekundarschulen sowie 30 Hochschulen und Universitäten mit mehr als 700.000 Schülerinnen und Schülern befinden sich in kirchlicher Trägerschaft.

Auch die Katholische Kirche in Australien wurde von Missbrauchsskandalen erschüttert: Allein im Bundesstaat Victoria wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 620 Kinder von Geistlichen missbraucht. Papst Benedikt XVI. hatte 2011 an die australischen Bischöfe appelliert, die „Fehler der Vergangenheit mit Ehrlichkeit wiedergutzumachen“. 2008 war der Papst während seines Besuch in Sydney mit Missbrauchsopfern zusammengetroffen.