Selbstmord als Flucht vor Nazi-Terror

Vorarlberger und ihre schmerzlichen Erinnerungen an den Anschluss 1938.

schwarzach. „Die einen waren auf einmal bedrückt, die anderen euphorisch.“ So hat Herlinde Grabher, 1938 acht Jahre jung und in Wolfurt zu Hause, die dramatischen Tage des Anschlusses in Erinnerung. „Bei uns war man christlich-sozial. Da herrschte schlechte Stimmung. Im obersten Stock unseres Wohnhauses hingegen hatte die dort lebende Witwe eine riesige Freude. Sie war die Mutter dreier Buben, ging in verschiedene Häuser putzen und glaubte an bessere Zeiten“, erzählt die rüstige 83-Jährige. Ein in Wolfurt lebender Italiener sei plötzlich verschwunden. „Und die geistlichen Schwestern, die an unserer Volksschule unterrichteten, gingen auch von einem Tag auf den anderen weg. Ich wusste als Kind damals nicht warum. Aber ich vergesse niemals, wie sie uns zum Abschied blaue Engel geschenkt haben, welche sie selber bastelten.“ Zu Hause habe man gelegentlich die Läden zugezogen und das Radio plötzlich leisedrehen müssen. „Erst später war mir klar, dass die Eltern andere Sender hörten. Und dass das verboten war.“

Angst vor dem Blockwart

Ihr bald 95-jähriger Gatte Josef Grabher war in den Tagen des Anschlusses in einem katholischen Internat in Schwaz. „Von uns hielt man dort die dramatischen Ereignisse jener Stunden fern. Man sagte uns gar nichts.“ Freilich, als Josef dann nach Hause kam, spürte er, dass sich Dinge verändert hatten. „Man hat mich zur Ablenkung immer sofort ins Ried zum Arbeiten geschickt. Gewarnt hat man uns vor einem Blockwart, der damals unsere Straße überwachte. Wir sollten in seiner Nähe ja nichts sagen.“ Grabher lebte in einem erzkonservativen katholischen Flecken Lustenaus, wo es praktisch keine Nationalsozialisten gab. Nur einmal bekam er von einem Riesenwirbel mit, den die Nazis in einer benachbarten Straße beim Heimatdichter Benno Vetter veranstalteten. „Ich wusste nicht, um was es ging. Aber es war wild.“ Bald wurde Grabher zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, später dann zur Wehrmacht. Er geriet am Ende des Kriegs in russische Gefangenschaft. „Das waren drei weitere harte Jahre“, sagt der alte Mann mit ernster Miene.

Jude in Bregenz

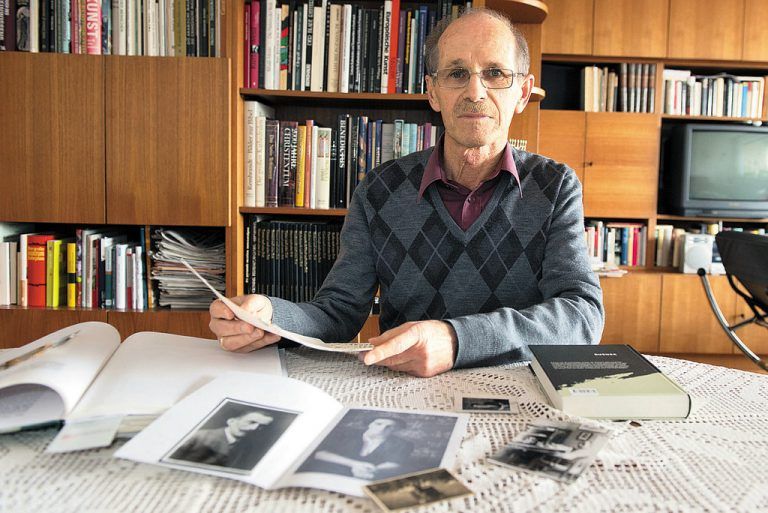

Als Botschafter des Nicht-Vergessens des Schicksals seiner Familie sieht sich der ehemalige SPÖ-Kulturstadtrat von Bregenz, Herbert Purner (73). Sein Großvater Samuel Spindler war Jude und überzeugter Sozialdemokrat. Schon während der Diktatur der Austro-Faschisten wurde er als Klassenfeind gelegentlich inhaftiert und war Repressionen ausgesetzt. „Doch da befand er sich nicht in Lebensgefahr. Mit dem Anschluss und der Nazi-Machtübernahme wurde das anders.“ Die Gestapo nahm den armen Mann immer wieder in die Mangel, wollte von ihm Informationen über andere Sozialdemokraten. Aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustands entließen sie ihn kurfristig aus der Haft. „Aber als die Nazis Großvater am 10. November 1942 aufforderten, sich am nächsten Tag zur Deportation am Bahnhof einzufinden, nahm er sich in der Nacht das Leben“, erzählt Enkel Herbert Purner. „Er wusste, was sie mit ihm vor- hatten.

Rebellische Tante

Vor dem Suizid schrieb Samuel Spindler Abschiedsbriefe an verschiedene Personen. Jener an seine Tochter, Purners Mutter, bewegt den Enkel noch heute zutiefst. „In diesem Brief schrieb er auch über mich. Er muss mich sehr gerne gehabt haben. Er trug meiner Mutter auf, mir später über ihn zu erzählen.“

Ein Opfer des Nazi-Terrors wurde auch Purners Tante Franziska Vobr. Sie war sehr mutig. „Sie nahm sich kein Blatt vor den Mund und hatte keine Angst davor, den Nazis ihre Verachtung zu zeigen.“ Franziska Vobr bezahlte das letztlich mit fünf Jahren Zuchthaus. Nach der Befreiung blieb sie in der späteren DDR. Dort, wo sie ihre Strafe bis zum Kriegsende absaß. „Sie wurde zu einer überzeugten Kommunistin. Ich hatte mit ihr später heftige Diskussionen“, denkt Purner an seine 1987 verstorbene Tante zurück.