„Selbstverständlich zählt auch die Gesundheit der Menschen“

Experte Suske glaubt an Realisierbarkeit einer Straße durch Naturraum Schweizer Ried.

Schwarzach. Das Schweizer Ried sei ein einmaliges Naturjuwel mit feuchten Streuwiesen und einer einzigartigen Ausstattung an seltenen Pflanzen und Tieren, hält Landschaftsökologe Wolfgang Suske fest. Das hätten die vertiefenden Untersuchungen im Gebiet gezeigt. Dennoch, so ist der Experte überzeugt, sei der Bau einer Straße in unmittelbarer Nähe der schützenswerten Zonen möglich. Vorausgesetzt, es werden die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen gesetzt. „Mobil im Rheintal“ hält Suske für einen europaweit einzigartigen Planungsprozess.

Was ist Ihr grundlegendes Fazit aus den Ried-Untersuchungsergebnissen?

Suske: Die ASFINAG wollte eine abschließende Klärung, mit welchen Varianten man ohne großes Risiko in ein konkretes Planungsverfahren hineingehen kann. Diese Frage ist aus meiner Sicht geklärt: Die beiden Varianten mit all ihren verschiedenen Bauweisen eignen sich in der vorliegenden, nachgebesserten Form für eine konkrete Projektierung.

Was macht das Gebiet ökologisch so sensibel?

Suske: Das Ried ist ein großer, weiträumiger Komplex an feuchten Streuwiesen mit einer einzigartigen Ausstattung an seltenen Pflanzen und Tieren. Die Größe dieses Gebiets, die europaweit eine Besonderheit darstellt, und das durchgängige Vorkommen dieser feuchten Wiesenflächen macht es für viele geschützte Wiesenvögel besonders interessant. Die Sensibilität hängt meiner Meinung nach an zwei Fäden: am Wasserhaushalt und an diesem immer noch funktionierenden Wiesenverbund.

Musste man im Laufe des Untersuchungsprozesses irgendwann befürchten, dass unüberwindbare Hürden auftauchen?

Suske: Ich gehe so eine Prüfung generell ohne Furcht an. Diese Emotionslosigkeit erwartet man auch von uns. Selbstverständlich gab es Konfliktpunkte, die von mir als definitives No-Go eingestuft wurden. Eine Straße, die mitten durch ein europaweit bedeutendes Schutzgebiet führt, stößt an allen Ecken und Enden an No-Gos. Es war zum Beispiel klar, dass ein Flächenverlust an wertvollen Streuwiesen oder Niedermooren definitv vermieden werden muss. Aber das war eben die Kunst der gemeinsamen Planungsarbeit, diese Konfliktpunkte zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zu entschärfen.

Warum haben nach derzeitigem Planungsstand beide Varianten im gleichen Ausmaß erhebliche Auswirkungen auf den Naturraum?

Suske: Das liegt daran, dass alle Varianten am Schweizer Ried vorbeiführen. Dieses hat sich in den letzten Jahren als hervorragender Teil des Schutzgebiets entwickelt. Vor allem die Kiebitzpopulation ist dort einzigartig und eine relevante Beeinträchtigung durch Lärm unvermeidbar.

Es braucht ein Ausnahmeverfahren, um beide Varianten verfahrenstauglich zu machen. Was ist das?

Suske: Die europäischen Naturschutzrichtlinien bedeuten keinen Glassturz, der über Tiere und Pflanzen gestülpt wird, egal was in diesem Gebiet geplant ist. Das würde ja bedeuten, dass Naturschutz über allem steht, auch über der Gesundheit des Menschen, der Sicherheit oder anderen öffentlichen Interessen. Ein Ausnahmeverfahren regelt genau, wie man mit Projekten umgehen muss, wo Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Ganz konkret muss dargelegt werden, dass es für das Projekt ein hohes öffentliches Interesse gibt und dass keine Alternative zur Verfügung steht, welche die Ziele des Projekts ähnlich gut erfüllt, und keine Beeinträchtigungen an der Natur hinterlässt. Es sind außerdem Maßnahmen zu setzen, welche die Schäden so gut wie möglich ausgleichen.

Welche Ausgleichsmaßnahmen sind notwendig, um beide Varianten, CP und Z, umsetzbar zu machen?

Suske: Die Maßnahmen werden sich vor allem auf konkrete Lebensraumverbesserungen für Wiesenvögel beziehen, aber auch auf direkte Maßnahmen zur Verminderung des Lärms bei jenen Stellen, wo die Autobahn nicht untertunnelt wird.

Was sind konkret die Preistreiber bei solchen Planungen wie jener der Riedstraße?

Suske: Der größte Preistreiber ist der Untergrund. Das hat Auswirkungen auf die Bauweise und auf die Deponie des Materials. Und die betreffen beide Varianten in etwa gleich. Allerdings ist das nicht neu. Das wusste man schon vor Abschluss der Untersuchungen. Jetzt sind die Kosten einfach genauer berechnet worden als vor einem Jahr. Vergleicht man die zweispurige CP mit der zweispurigen untertunnelten Z-Variante, dann liegen da in puncto Kosten keine Welten. Die Vierspurigkeit wird bei der Z-Variante benötigt, weil sie besser wirkt und mehr entlastet. Darum ist sie in letzter Konsequenz auch teurer.

Sie weisen immer wieder auf Chancen für den Naturraum im Falle einer Realisierung einer Riedstraße hin . Wie ist das zu verstehen?

Suske: Das Ried ist unter europäischen Schutz gestellt worden, weil hier wertvolle Wiesen und dementsprechend viele Wiesenvögel vorkommen. Das bedeutet, dass man hier in der Vergangenheit vieles richtig gemacht hat, sonst wäre die Landschaft heute nicht so da, wie sie da ist. Man muss aber auch sagen, dass noch sehr viel zu tun ist. Die Streuwiesen werden nicht mehr, sie werden weniger. Die Population des Brachvogels steigt nicht, sie sinkt. Deshalb haben wir uns nicht nur damit beschäftigt, was dem Brachvogel eventuell schaden wird, sondern auch damit, was ihm nützt.

Wie wird Ihre Arbeit jetzt

weitergehen?

Suske: Wir haben unsere Einschätzung abgegeben und den Bericht auch abgeschlossen. Wir sind soweit fertig. Wenn ich noch etwas beitragen kann, um Dinge zu erklären oder zu klären, stehe ich zu Verfügung. Alles andere wird man sehen.

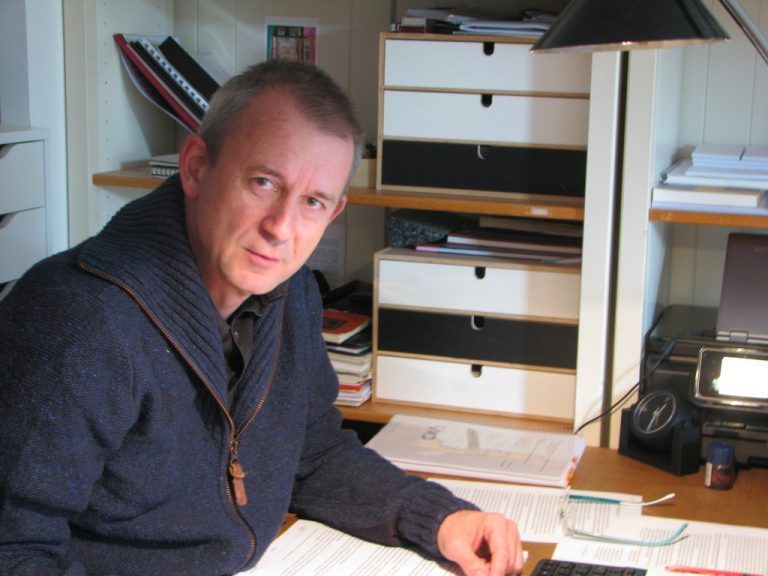

Zur Person

Wolfgang Suske (51)

Der gebürtige Niederösterreicher hat seit zehn Jahren sein eigenes Naturschutzbüro „Suske Consulting“. Zuvor war er zehn Jahre für die ländliche Entwicklung und Natura 2000 in der niederösterreichischen Landesregierung tätig. Er berät Regierungen und Behörden im In-und Ausland zum Thema Natura 2000, ist Leiter des RVS(Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen)-Fachausschusses „Artenschutz an Verkehrswegen“ und Autor des Leitfadens „Natura 2000 und Artenschutz – Empfehlungen für die Planungspraxis beim Bau von Infrastruktur“.