Was der Fluss den Landwirten nehmen darf

Die Wirtschaft geht auf Distanz zu rigorosen Forderungen der Bauern beim Rhesi-Projekt.

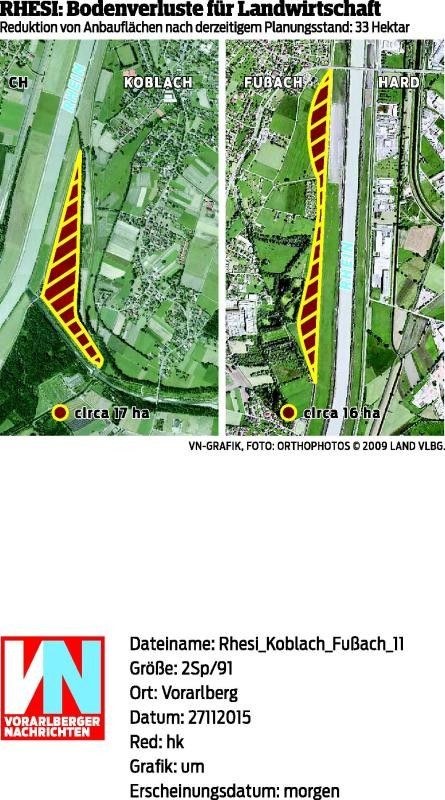

Feldkirch. Im Zusammenhang mit der Projektplanung für Rhesi (Rhein, Erholung, Sicherheit) haben Vorarlberger Bauern im Rheintal massiv ihre Forderungen kundgetan. Sie wollen nicht akzeptieren, dass von den bis zu 200 Hektar Grünland, die für die Ausweitung des Flusses beansprucht werden, auch 33 Hektar Anbaufläche mit intensiver Bewirtschaftung für den Hochwasserschutz geopfert werden.

Das Schadenspotenzial

Sie seien auch für den Hochwasserschutz, sagen die Bauern. Nicht ganz so sieht das die Vorarlberger Wirtschaft, die gerade im Rheintal gigantische Vermögenswerte und groß angelegte Produktionsstätten platziert. Sie drängt auf eine rasche und umfassende Lösung in Sachen Hochwasserschutz. Marco Tittler (39), Sprecher der WK in wirtschaftspolitischen Fragen, stellt klar: „Einzelinteressen haben im Sinne eines guten Gesamtprojekts zurückzutreten. Wenn zweifelsfrei feststeht, welche Bodenressourcen für nachhaltige Sicherheit notwendig sind, dann müssen allenfalls die Landwirte zurückstecken. Es geht hier ja nicht um die Existenz der Landwirtschaft in Vorarlberg, sehr wohl jedoch um die Existenz der produzierenden Wirtschaft, deren Produktionsstätten aus naheliegenden Gründen ebenerdig untergebracht sind. Hier geht es um die wirtschaftliche Absicherung des hochindustrialisierten Rheintals.“ Das Schadenspotenzial im Falle einer großflächigen Überschwemmung des Rheintals schätzen Experten beim „worst case“ auf mehrere Milliarden Euro.

Noch sind jedoch keine Entscheidungen gefallen, räumt Tittler ein. „Zuerst müssen einige Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: Wofür werden die von Rhesi beanspruchten Flächen benutzt? Gibt es doch Alternativen ohne Beanspruchung von wertvollem Ackerland?“ Die beste Lösung müsse im Sinne des Ganzen unter Einbeziehung aller Interessenvertreter von Ökologie, Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft und natürlich Hochwasserschutz gefunden werden, meint Tittler.

Öffentliche und private Gründe

Mit dem Widerstand der Landwirte hat Rhesi-Projektleiter Markus Mähr (40) gerechnet. „Es geht dabei hauptsächlich um den Verlust an Ackerland in jenen Bereichen der Vorarlberger Seite, in denen Dammabrückungen vorgenommen würden. Das sind insgesamt 33 Hektar im Bereich Koblach und Fußach“, hält Mähr fest. „Wir prüfen ganz genau, was im Sinne der Anforderungen an das Gesamtprojekt notwendig ist und wollen mit der Landwirtschaft natürlich im Gespräch bleiben“, betont der Rhesi-Projektleiter. Dammabrückungen bezeichnen jene Maßnahmen, mit denen der Rheinaußendamm um bis zu 150 Meter Richtung Siedlungsgebiet versetzt wird. Das ist nach aktuellem Planungsstand auf Vorarlberger Seite bei Koblach/Mäder und Hard/Fußach vorgesehen.

Bei Koblach sind die umstrittenen Flächen (17 Hektar) allesamt im Besitz der öffentlichen Hand. Zu 95 Prozent gehören sie der Gemeinde Koblach, zu fünf Prozent dem Staat. Es gibt einen Gemeindevertretungsbeschluss der Gemeinde Koblach, dass die betroffenen Gründe nicht abgegeben werden sollen. Bei Fußach ist die Situation eine andere. Dort sind 90 Prozent der für Rhesi eventuell benötigten Flächen in Privatbesitz. Ablösen wären notwendig. Mähr hofft auf eine möglichst rasche gütliche Lösung aller Streitfragen, denn die Zeit drängt. Im kommenden Frühjahr soll das generelle Projekt Rhesi in seiner Konzeption feststehen.

Stichwort

Rhesi. Das Hochwasserschutzprojekt Rhesi sieht die Erhöhung der Durchflusskapazität des Rheins vom Illspitz bis zur Bodenseemündung auf 4300 m3/s auf allen Abschnitten vor. Laut aktuellem Planungsstand ist ein sogenanntes Trittsteinkonzept vorgesehen, für das vier bis fünf ökologische Inseln auf dem 26 Kilometer langen Abschnitt des Alpenrheins geplant sind. Rhesi ist mit 600 Millionen Euro budgetiert. Frühestmöglicher Baubeginn ist 2021. Die Bauzeit beträgt 20 Jahre.