Vorarlbergs Heime sind voll

Druck auf Pflegebetten wird sich 2018 weiter erhöhen.

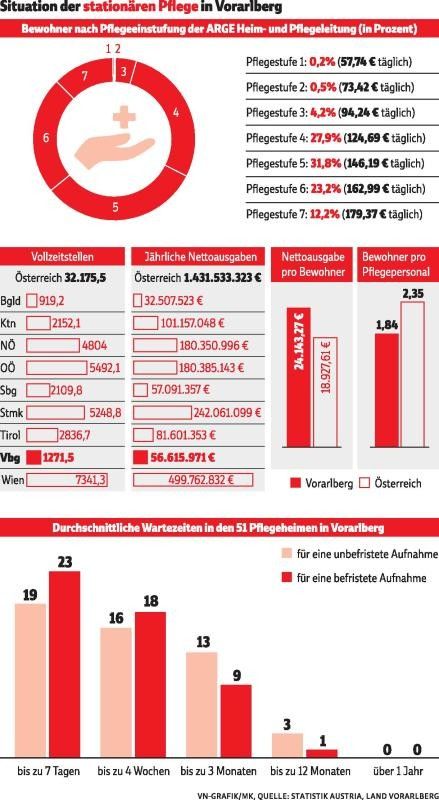

Schwarzach Den Lebensabend stellen sich viele romantisch vor. In der wohlverdienten Pension soll es endlich mit der Weltreise klappen. Man kann sich um die Enkel kümmern. Der Garten sollte auch auf Vordermann gebracht werden. Die Realität kann aber ganz anders aussehen. Demenz, Krankheiten, schwierige Familiensituationen; oft ist ein Leben ohne Betreuung nicht mehr möglich. Dies kann zu Hause geschehen, in betreuten Wohneinrichtungen oder in einem Pflegeheim. In Vorarlberg gibt es derzeit 51 Pflegeheime mit insgesamt 2382 Betten. Laut Auskunft des Landes sind davon sieben Betten frei: ein Langzeitpflegebett und sechs Kurzzeitpflegebetten. Richtig angespannt könnte die Situation ab 2018 werden. Das Ministerium schätzt, dass durch die Abschaffung des Vermögensregresses der Bettenbedarf um zehn Prozent steigt. Doch schon jetzt warten Menschen auf einen dringend benötigten Heimplatz.

Ursula Marte ist Case Managerin in Bregenz und als solche mit der aktuellen Situation in der Landeshauptstadt vertraut. Ihr Fazit: “Derzeit haben wir eine ganz schwierige Situation. So war die Lage schon lange nicht mehr. Im ganzen Land gibt es praktisch keine freien Betten und wir haben acht akut dringliche Fälle.” Etwas entspannter schildern Dornbirn und Feldkirch die Situation. In Dornbirn gibt es laut Ralf Hämmerle von der Presseabteilung keine Warteliste. Die Auslastung liege im Schnitt bei 99 Prozent. “Es kann mitunter zu kurzen Wartezeiten kommen. Aber wir können den Bedarf relativ gut abdecken”, betont er. Der zuständige Feldkircher Stadtrat Guntram Rederer spricht ebenfalls von einer kurzen Wartedauer: “Wir haben vier Heime und das Antoniushaus. Es gibt eigentlich keine Warteliste. Jene, die warten, kann man an einer Hand abzählen.”

15 dringliche Fälle in Bludenz

Auch Bludenz und Nenzing berichten von einer Vollauslastung, jedoch inklusive Warteliste. In Bludenz warten 54 Personen, in Nenzing zehn. Allerdings melden sich Personen vorsorglich an, andere wiederum lassen sich in mehreren Heimen auf die Liste setzen. Daniel Siegl, Pflegedienstleiter vom Senecura-Haus in Bludenz, spricht von 15 dringlichen Fällen auf der Warteliste. “Wenn jemand auf Platz 15 gereiht ist, kann es schon bis zu einem Jahr dauern.” Die Warteliste sei allerdings auch schon doppelt so lang gewesen. Im Haus Nenzing wiederum benötigen aktuell zwei Nenzinger dringend einen Platz, erklärt Geschäftsführer Dieter Visintainer. Daneben warten im Heim für junge Pflegebedürftige 15 Menschen auf ein Bett.

Wie viele Menschen im Land warten, ist nicht bekannt. Die Anmeldungen laufen meistens über die Heime. “Dass wir keine Übersicht haben, ist unbefriedigend”, findet Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Deshalb werde derzeit an einem Monitoring gearbeitet. Die Bettenbörse gebe aber auch Aufschluss. “Derzeit kann man von Vollbesetzung ausgehen”, sagt die Landesrätin. Und die Situation dürfte sich durch die Abschaffung des Regresses verschärfen. Auch Visintainer befürchtet: “Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr auf der Warteliste mehr werden.” Feldkirchs Stadtrat Rederer kündigt eine Dringlichkeitsreihung für Pflegeheime an: “Wir werden nicht mehr alle Wünsche befriedigen können.”

Um den Druck abzufedern, möchte Wiesflecker den ambulanten Bereich, Tagesbetreuung und betreutes Wohnen stärken. “Wir wissen noch nicht, was finanziell auf uns zukommt”, sagt die Landesrätin. Sicher ist: Das Land möchte, dass der Bund auch für diese Zusatzinvestitionen aufkommt. Der Stabilitätspakt der Länder sieht einen sogenannten Konsultationsmechanismus vor. Das bedeutet, da der Bund den Regress ohne Rücksprache mit den Ländern abgeschafft hat, muss er dafür zahlen. Einigen sich Bund und Länder nicht, müsste der Verfassungsgerichtshof entscheiden.

Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg. Derzeit sei einmal zu klären, was die Abschaffung des Regresses bedeutet. “Was ist mit Mieteinnahmen? Wie viel Selbstzahler zahlen nicht mehr? Sind Behindertenheime bei den stationären Heimen mitgemeint? Gibt es Übergangsfristen?”, fragt sich Wiesflecker. Kurzfristig existiere noch ein kleiner Puffer. 60 Betten in Dornbirn, Lustenau und Koblach werden derzeit für andere Zwecke verwendet und seien rasch verfügbar.

„Im Land gibt es praktisch keine freien Betten und wir haben acht akut dringliche Fälle.“

Sie haben bereits erklärt, dass die Abschaffung des Pflegeregresses alleine Vorarlberg fast 9 Millionen Euro kosten wird. Gibt’s Fortschritte bei den Verhandlungen über die Finanzierung?

Wiesflecker Was den Einnahmenentfall betrifft, gibt es eine relativ gute Ausgangssituation. In der Höhe gibt’s noch unterschiedliche Meinungen. Der Bund spricht von 100 Millionen Euro, wir gehen von 200 bis 250 Millionen Euro aus. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns da einigen. Strittig ist die Frage der Mehrkosten für die Stärkung im ambulanten Bereich. Da müssen wir investieren, um den Druck auf die Pflegebetten abzudecken. Die Länder könnten den Konsultationsmechanismus auslösen

Was würde das bedeuten?

Wiesflecker Es gibt eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, was den Konsultationsmechanismus und den Stabilitätspakt betrifft. Das bedeutet, wenn eine Körperschaft aufgrund eines Beschlusses einer anderen Körperschaft mit Mehrkosten rechnen muss, ohne dass sie zuvor eine Stellungnahme abgegeben hat, muss die andere Körperschaft für die Kosten aufkommen. Sollten sich Bund und Länder nicht einigen, würde der Verfassungsgerichtshof darüber entscheiden. Wir haben nach Kundmachung 18 Monate Zeit, über die Finanzierung zu verhandeln.

Wo muss denn investiert werden?

Wiesflecker Wir möchten noch im September einen Strategieausschuss abhalten. Das Ministerium rechnet damit, dass der Bedarf an Betten um rund zehn Prozent steigen wird. Diesen Druck müssen wir irgendwie abfedern, am besten durch die Stärkung des ambulanten Bereichs, Investitionen in Beratungsstellen, Ausbau der Tagesbetreuung, Ausbau des betreuten Wohnens und so weiter. Wenn man den Einnahmenentfall und den zusätzlichen Bedarf an Pflegeheim- und Investitionskosten zusammenrechnet, kommen wir auf rund 36 Millionen Euro. Davon sind etwa 18 Millionen jährlich. Da sind die oben genannten Maßnahmen noch gar nicht miteingerechnet.